112 - A Varanda

Ficha Técnica

A Varanda(Le Balcon, versão Gallimard, 1968)

de Jean Genet

Tradução Armando Silva Carvalho

Encenação Luis Miguel Cintra

Cenário e Figurinos Cristina Reis;

Desenho de luz Daniel Worm d’Assumpção

Colaboração musical João Paulo Santos

Assistente de encenação Manuel Romano

Assistentes para o cenário e figurinos Linda Gomes Teixeira e Luís MiguelSantos

Director técnico Jorge Esteves

Construção e montagem de cenário João Paulo Araújo e Abel Fernando com Tomás Caldeira

Colaboração para o som Joaquim Pinto

Montagem e operação de luz e som Rui Seabra

Guarda-roupa Maria do Sameiro Vilela

Costureiras Isabel Duarte, Rosário Balbi e Teresa Balbi

Conservação do Guarda-roupa Maria do Sameiro Vilela

Assistente de Produção Tânia Trigueiros

Secretária da Companhia Amália Barriga

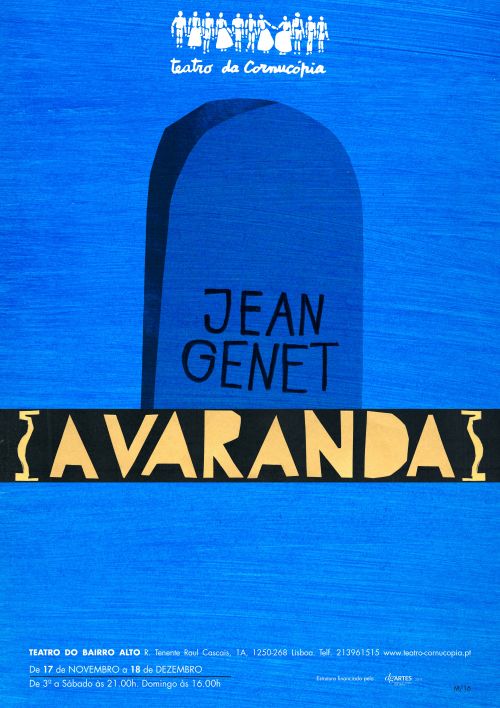

Cartaz Cristina Reis

Interpretação

O Bispo Ricardo Aibéo

O Juiz Luís Lima Barreto

O Carrasco/Artur Duarte Guimarães

O General José Manuel Mendes

O Velho/O Mendigo/O Escravo Luis Miguel Cintra

O Chefe da Polícia Dinarte Branco

Roger Vítor D’Andrade

Três Homens/Três Revolucionários/Três Fotógrafos Dinis Gomes/Tiago Matias/Tiago Manaia

O Enviado João Grosso

Irma/A Rainha Luísa Cruz

Carmen Beatriz Batarda

A Mulher(com o Bispo)/A Ladra(com o Juiz)/ A Rapariga (com o General) Sofia Marques

Chantal Rita Durão

Versões

A Varanda teve inúmeras versões. A que apresentamos é a última, considerada definitiva, editada pela Gallimard em 1968. Genet corrigiu e reescreveu-a entre 1955 (data do 1.º manuscrito) e 1968. A primeira versão que se conhece chamava-se Espanha. A primeira versão impressa foi editada pela L’Arbalète em 1956 e tinha uma capa desenhada por Giacometti. A tradução que apresentamos segue a versão de 1968 e foi aqui e ali adaptada ao longo dos ensaios em função das exigências do espectáculo. Está editada nos Livrinhos de Teatro Artistas Unidos/Cotovia.

A peça foi estreada em França numa encenação de Peter Brook com Marie Bell em Irma e Roger Blin no Enviado.

Música

No espectáculo são tocados vários trechos gravados de obras para piano de Enrique Granados tocados por João Paulo Santos, trechos de duas canções populares espanholas, reescritas por García Lorca e cantadas por Victoria de los Angeles e uma canção republicana da Guerra de Espanha.

Lisboa: Teatro do Bairro Alto. 17/11 a 18/12/2011

27 representações

Estrutura financiada pela Direcção Geral das Artes

Este Espectáculo

Genet não se achava dramaturgo. Dizia-se poeta. Sartre chamou-lhe “comédien” e mártir, lembrando Saint Genet (S.Gens), esse actor mártir que se converteu quando, a pedido do imperador, representava um cristão. Genet fez todos os possíveis para nos convencer que era impostor. “Talvez eu seja um impostor que nunca escreveu um livro. Talvez eu seja um falso Genet”, chegou ele a dizer numa entrevista, numa vontade tão sua de provocar nos outros a mesma responsabilidade que se exigia a si. Era um mentiroso? Um aldrabão? Não, era um poeta. Mais que o poeta Pessoa quando dizia que “finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente.” Foi, em carne e osso, em função dos outros, um mártir, matando-se, entenda-se, matando a vaidade que não seja a infinita vaidade de a não ter, para se oferecer aos outros como exemplo. Como pura imagem de si mesmo. Trabalhando-se como os poetas fazem com as palavras. Um actor. Transformou-se ele em metáfora. Metáfora da liberdade. Ou da Morte. Assim se vive lealmente e só assim se ama. E só assim se reconhece a liberdade de todos. E basta ver-lhe a cara nalguma dessas entrevistas que felizmente guardaram imagens suas vivo para se perceber que nunca houve alguém mais leal. Mais honesto. Mais só. “Acredita que o homem está sempre só? - O homem, não sei, não quero generalizar, mas eu sim”. A sua vida é a dolorosa e espectacular conquista da solidão necessária para se ser. Para estar no mundo com os outros com a responsabilidade que isso exige e lhes conferir essa igualdade que só existe diante da morte e sem relações de poder. “Vous avez dit l’Amour? J’ai entendu la Mort! “, atirou ele para o ar, brincando com o entrevistador e dando-se em espectáculo. A sua obra só podia ser provocação. Pura metáfora, tanto mais difícil de decifrar quanto maior o respeito pelos outros, um desafio à inteligência do mundo. A negação da mentira, da impostura. Em vez da mentira o puro artifício. Porque a única verdade comum é a da presença. Mais violento não é possível. Nem mais cruel.

“Para adquirir esta solidão absoluta de que precisa, se quer realizar a sua obra - extraída de um nada que ela vai preencher e ao mesmo tempo tornar sensível – o poeta pode expor-se em qualquer postura que para ele seja a mais perigosa. Cruelmente afasta todos os curiosos, todos os amigos, todas as solicitações que podiam tentar inclinar a sua obra para o mundo. Se quiser pode fazer assim: que largue à sua volta um cheiro tão nauseabundo, tão negro que ele próprio lá se sinta perdido, meio asfixiado. Fogem dele. Fica sozinho. A sua aparente maldição vai-lhe permitir todas as audácias porque nenhum olhar o perturba. Aí está ele a mover-se num elemento que se aparenta com a morte, o deserto. A sua palavra não desperta nenhum eco. Não se dirigindo já a ninguém aquilo que ela deve enunciar, não tendo já de ser entendido por nada que esteja vivo, é uma necessidade que não é exigida pela vida mas sim pela morte o que o vai ordenar.” assim diz ele em O Funâmbulo, o mais belo texto sobre a Arte, conselhos a Abdallah, um jovem árabe sem papéis que tornou seu amante e transformou em equilibrista, talvez para o poder matar e tornar em vida o que não queria que fosse só literatura, criar uma metáfora mais verdadeira que a vida. E Abdallah, que não era santo nem actor, veio a suicidar-se.

Para mim não há política que interesse senão a que começa por aqui: a liberdade. A que não quer a tomada de poder mas sim a liberdade de cada um, a de cada um conduzir a sua vida. Todos livres significa primeiro livre (e sozinho) cada um. Nem todos a desejam mas não sabem. Alguns terão de fazer política para que todos e cada um comecem por reconhecê-la ou, mais ainda, inventá-la. Mas só alguns, (por enquanto, esperemos) terão prazer em pacientemente trabalhar para a grande Revolução. E A Varanda fala disso desde logo, quando para além do seu lugar na constelação simbólica das personagens, do seu próprio ponto de vista, as três figuras do Bispo, do Juiz e do General, ou melhor, os clientes do bordel, as escolhem para fantasias pessoais, não tendo capacidade para escolher outro sonho de prazer senão vestirem-se de arquétipos do poder herdado de uma sociedade podre, incapazes da liberdade de inventarem a sua própria imagem, e interiorizam a prisão. A crueldade de Genet, que fala de Deus, nada tem a ver com a caridade dos católicos. Trá-los para a cena, não para os compreender mas para os responsabilizar. Para este ser eminentemente moral, a ética não é a divisão dos homens por qualquer ideologia em Bem e Mal, a ética é a responsabilidade de cada um perante os outros. E não fazer batota. É a consciência. Passa pelo ódio. Coincide com um realismo ontológico e radical. Através da consciência da Morte. "Querem que abordemos o problema do tempo? Muito bem. Nesse caso direi como Santo Agostinho a propósito do tempo: Estou à espera da Morte". É preciso que alguém saiba matar. É nisso que A Varanda, peça imperfeita, excessiva, tosca, me parece genial. Como peça política.

Genet, em certa fase da sua vida, nos anos 50, depois do um período em que escreveu sobre si próprio (Notre Dame des Fleurs, Haute Surveillance, Le Condamné à Mort, Miracle de la Rose, Les Bonnes), passou a escrever teatro como quem faz política. Ele próprio o diz, diz que tinha de ajustar contas com a sociedade. À sua maneira, diz ele, sem saber nada de teatro, nem muito lá ter ido. Inocentemente? À sua maneira. E a sua maneira, eminentemente livre, é com a distância necessária para que, ao sentir-se vivo e integrado na humanidade, fosse capaz de transformar a sua relação com o mundo numa permanente provocação.

N’O Funâmbulo, di-lo explicitamente a Abdallah: “A solidão, já te disse, nunca te poderia ser concedida senão pela presença do público, é preciso portanto que tu te lances a isso de outra maneira e que faças apelo a outro processo. Artificialmente - por um efeito da tua vontade, devias fazer entrar em ti esta insensibilidade para com o mundo”. Ao que ele aqui chama “insensibilidade” chamaria eu coragem ou respeito. Esta insensibilidade para com o Mundo, diverte-se ele a experimentá-la no Teatro com uma peça que representa o Mundo. Tanto como A Tempestade de Shakespeare, uma fábula que afinal é como um retábulo religioso desses que estão nas igrejas antigas, com imagens em várias dimensões que representam cenas relativas ao tema principal. Um Auto Sacramental. Por sinal bem barroco. A Varanda é tanto metáfora do próprio teatro como do mundo: um bordel para os que estão de fora e, para os que o fazem, uma casa de ilusões. É o próprio Mundo. No centro, numa escala grande, uma mulher mater mundi que se substitui, pensava ela, a Deus. Uma espécie de simbólica Rainha do Desencanto, tão corajosa e tão realista como aMãe Coragem de Brecht. O bordel, o Mundo, ou o Teatro como Genet o entendia, todos redondos: “o teatro é assim, não é?..., mais ou menos redondo, redondo como o Mundo, uma ilha no mar das Cidades, é o teatro à italiana.” E para apoiar o que diz, conta como durante Maio de 68 em Paris, quando os estudantes ocuparam o Teatro de l’Odéon, onde se representava a sua peça Os Biombos para lá dentro haver debates permanentes, havia “um movimento circular de discursos revolucionários que ia do palco para a sala e da sala para o palco, e do palco para a sala e de novo do palco para a sala…que continuava, continuava e não saía daquele teatro. E fechado em si próprio como o Mundo, exactamente, quer dizer, mais ou menos, como os revolucionários de A Varanda não largam o bordel.”

Mas este lugar fechado que é o Mundo e um teatro (the Globe?)/bordel/casa de ilusões, chama-se A Varanda que é por onde se abrem e fecham as janelas sobre o exterior. O exterior ou é o Céu ou o Inferno, conforme a personagem que o disser. Alguma metafísica? A peça é uma multidão de metáforas, um sistema simbólico quase impenetrável, escrito na língua da ambiguidade e da ironia, monumental. Em meu entender um desafio aos teatros que se julgam de reportório. E que a cada nova peça menos poem de si próprios. Da mais lúcida inteligência e particularmente agressivo para o espectador. Um texto que Genet julga “inábil, desajeitado, mas com alguma coisa de novo, justamente porque é desajeitado:” uma peça sobre o Teatro, uma peça sobre a Revolução, uma peça sobre a Solidão, uma peça sobre a Humanidade.

Caixas dentro de caixas, dentro de mais caixas.

Sempre acreditei que o Teatro era poesia, era metáfora da vida. Disse-o pela primeira vez, tomei disso consciência, quando vi esse mítico espectáculo, As Criadas de Genet, encenado por Victor Garcia, que a Glicínia Quartin conseguiu que o Teatro Experimental de Cascais produzisse em Portugal e que foi maravilhosamente interpretado por ela, Eunice Muñoz e Lourdes Norberto. Afinal aprendi-o com Genet, ou com Victor Garcia, esse homem tão poeta como cada autor que encenava e que encenou Calderón, Lorca ou Genet (os barrocos!) com a mesma liberdade que esses poetas pediam, como se reinventasse com os actores em sensações e em pura superfície o sentido que lhe entregava cada peça. Antes já aprendera talvez com os meus amigos e com a Glicínia (ou partilhara?) que o teatro era jogo, trabalho com os outros mais que exibição. Depois ainda com ela e com os grandes poetas me pergunto que melhor provocação ou matéria existe para o jogo que o trabalho das imagens, que o trabalho com as palavras? Como encenador não sei ser tão poeta como os poetas que admiro mas aprendi com eles a defender um teatro difícil, que responsabiliza o espectador, um teatro que lhe propõe um jogo de descoberta da vida decifrando imagens vivas, pessoas em cena, afinal verdadeiras e ficcionadas manifestações de vida criadas apenas para um jogo com o conhecimento, conhecimento da vida mesmo, momentos únicos e individualmente responsáveis de reflexão, de prazer, de partilha. Um trabalho com as consciências. Um trabalho moral. Mas ler até ao fim os textos de Genet é tocar em tudo ao mesmo tempo, é um jogo perigoso, feito simultaneamente com todos os níveis da consciência. Da consciência humana, da consciência política, que, nunca é demais lembrá-lo já que está tão esquecido, nunca pode deixar de ser humana. Mas quantos níveis tem a consciência? Na poesia, na música, na literatura, já este tipo de linguagem, mais próxima de como se pensa, existe há muito tempo. Pensemos, para só falarmos de pintores portugueses, na pintura de Paula Rego e Eduardo Batarda, tão diferentes, no entanto. Mas quem já conseguiu isso no teatro? Pouca gente. Talvez porque o Teatro é efémero e não confia na igualdade cultural com o seu espectador.

Essa complexidade é o que nos deixa amorosamente presos a horas e horas de teatro. O nosso espaço de participação como espectadores. Genet é o mestre da ambiguidade. Tudo quer dizer mil coisas e acaba por ser apenas pura superfície, ausência, nada, tudo acaba por nos remeter para o presente, e para o nada. A Morte é a metáfora chave para tudo. O buraco da lantejoula. “Uma lantejoula de ouro é um disco minúsculo de metal dourado, furado por um buraco. É fina e leve, pode flutuar na água. Às vezes há uma ou outra que fica presa nos caracóis de um acrobata.” “A Morte - a Morte de que falo - não é aquela que se seguirá à tua queda, mas sim aquela que precede a tua aparição no arame. É antes de subires que morres. Aquele que dançará estará morto - decidido a todas as belezas, capaz de todas elas. Quando apareceres, uma palidez - não, não falo do medo, mas do seu contrário, duma audácia invencível - há uma palidez que te vai cobrir. Apesar da tua maquilhagem e das tuas lantejoulas tu estarás macilento e lívida a tua alma. É então que a tua precisão será perfeita. Não havendo já nada que te prenda ao chão podes dançar sem cair. Mas faz por morrer antes de apareceres, e que seja um morto a dançar no arame.” “Trata-se, já percebeste, da solidão mortal, dessa região desesperada e escaldante em que opera o artista.” Tudo mais frases de O Funâmbulo que adoptámos para o espectáculo Fim de Citação.

A Varanda fala assim do Teatro e ao pôr em cena no final, fora de qualquer lógica ficcional, um abstracto escravo que é imagem do próprio autor, acrescenta-lhe a Revolução como inseparável para sempre da Poesia e introduz uma nova caixa que é em si própria um espelho, uma arte poética. Aqui se situa a Política para Genet. Porque, diz ele, na mesma entrevista a Nigel Williams, “o meu procedimento em relação à sociedade é oblíquo. Não é directo. Também não é paralelo porque a atravessa, atravessa o mundo, vê-o. É oblíquo. O teatro, pelo menos o teatro que eu prefiro, é justamente aquele que apanha a sociedade em diagonal”. Porquê? Por lealdade. Porque é assim que vivemos. E já o tentávamos descobrir em A Cacatua Verde de Schnitzler apresentado no Dona Maria II. Onde a complexidade de cada um entrava em conflito com a vontade de mudança e se sugeria que A Revolução, as revoluções vitoriosas, reduzem a realidade, simplificam e destroem cada um em nome de todos. A diagonal apanha a Política indissociável de todos os níveis da existência humana, desde o puro Inconsciente até à mais complexa Consciência e revela a sociedade como complexo jogo de espelhos. Não foi só uma solução económica em tempo de crise a que nos fez sobrepor o cenário de A Varanda ao de A Cacatua. Foi a de, como na nossa cabeça, estender ao espectador uma relação entre as duas peças, construir um espectáculo sobre a memória do outro. Expor também o nosso próprio universo simbólico. Essa diagonal em relação à sociedade já a víramos em “Ela”, já a tentámos nós também, com textos de outros autores (até com Gil Vicente) e bem a entendemos agora ao trabalhar um texto tão desmesurado em todos os sentidos, tão imprudente, tão corajoso como este. Em diagonal, quer dizer, nem de cima para baixo nem de baixo para cima, atravessando de uma vez as diferentes camadas de que toda a sociedade feita de muitos eus, mais que de um nós e eles, e revelando a Política de maneira nova. Responsabilizando cada um pela sua interpretação. A auto-castração final do revolucionário ao entender que a vida do reflexo, não já a vida da metáfora, mas o simples vazio, a morte, está mais perto da vida que a vida verdadeira, a revelação da sua incapacidade de amar, ou do sentido trágico da vida, ou que como mais simplesmente diz Heiner Müller, que citámos em A Cacatua Verde,arevoluçãoéamáscaradamorteamorteéamáscaradarevolução, é coragem ou derrota? Ou golpe de teatro? A paralela, ou oposta descida final ao falso mausoléu do Chefe da Polícia é suicídio ou humor? É tudo ao mesmo tempo e todas as hipóteses são possíveis. Irma, anagrama de Maria, a Virgem, a sem pecado mãe de Cristo, a dona do bordel, puta e falsa rainha, é a Senhora das Dores ou a vitória do cinismo? A reaccionária ou a fascista? No seu texto: Como representar a Varanda, fica bem claro com várias perguntas deste tipo, quanto a Genet interessa a ambiguidade como forma de comunicação ou de provocação. E na sua Advertência a A Varanda, quanto de político investiu na peça. Só que são novas, inesperadas, as categorias por onde passa esta linha oblíqua. Tudo é e é o seu contrário. Em vez de um Mundo partido em dois: bons e maus E até as didascálias me pareceram provocações, armadilhas metafóricas em que tantos caem.

Como dar corpo a esta poesia dramática? Já no “Ela” abandonei a ideia do papa de patins e de rabo ao léu como vem nas didascálias, e não me arrependi. É-me difícil, diga-se de passagem, voltar atrás. E também aqui não usámos os coturnos que marcaram, à falta de ideias próprias, outras encenações. Era para mim mais importante que se percebesse a subjectividade das figuras, entendidas como símbolo e gente ao mesmo tempo, que se percebesse quanto o disfarce que dava prazer a cada uma das 3 figuras (Bispo, Juiz e General), vestir o uniforme da ideologia dominante, dos pilares do Estado, as tornava além de imagens planas dos pilares do Estado Democrático, e também paradoxalmente conscientes de si próprias, lúcidas, superiormente inteligentes e afinal veículos de lúcidos pontos de vista inseridos na peça, coisa que duvido se entendesse com actores a fazer habilidades de circo. Depressa reconhecemos um tipo de escrita teatral onde a categoria de personagem não é já a da gramática do antigo jogo dos actores, e nada tem a ver com verosimilhança. A verosimilhança assenta, aliás, num consenso de interpretação da vida que só pode ser reaccionário visto que nega à partida o teatro ou o cinema como forma de conhecer e o instala pela própria linguagem numa passividade de consumidor, no reconhecimento do já consensual, do já sabido. Mas como se pode perceber sem nos virarmos do avesso, que aquele simples cidadão que se veste de Bispo diga coisas como: “O coração perde-nos. Julgamos sermos senhores da nossa bondade: e acabamos escravos duma serena indolência. Mas até nem é bem de inteligência que se trata... (Hesita). Talvez crueldade. E além desta crueldade — e através dela — uma caminhada hábil, vigorosa, na direcção da Ausência. Na direcção da Morte. Deus?” Ou que o outro que se veste de Juiz diga “Se todos os julgamentos fossem feitos a sério, custar-me-iam a vida! É por isso que estou morto. Habito esta região da liberdade exacta”. E o antipático velhote que quer a rapariga como seu cavalo mas já a não pode montar e se imagina Napoleão, possa dizer texto tão importante como: “General! Homem de guerra e de paradas, eis o que eu sou, nesta pura aparência. Nada, atrás de mim não arrasto nenhum contingente. Surjo, simplesmente. Atravessei guerras sem morrer, atravessei misérias, sem morrer, subi patentes sem morrer, para viver este minuto próximo da morte. (…) Próximo da morte... quando eu já não for nada, a não ser a minha imagem reflectida nestes espelhos até ao infinito…” Para um actor, este género de incoerência psicológica é extremamente difícil. Mas já o teatro Clássico Grego a tem. Antes do Cristianismo, há mais de dois mil anos, segundo este texto, o tempo regulamentar da “comezaina”. E admitamos que se recusarmos esta aparente incoerência é porque nos recusamos com o autor a inventar uma personagem, uma imagem que depende apenas da nossa criatividade e do autor, como forma dramática que é metáfora e não fotografia e pode ter o feitio que decidirmos que tem. Porque fugimos de jogar, fugimos com o rabo à seringa. Um espectáculo devia ser uma criação. Aqui o conceito de personagem está mais perto do de actor, ou seja, de um artista, uma pessoa no palco, a construir e a desconstruir pistas de sentido, um portador das constantes ambiguidades poéticas, do prazer da provocação. O seu ponto de vista, obviamente, não pode ser o da sua personagem na antiga gramática.

É justamente dos cruzamentos permanentes de pontos de vista que este teatro se faz. Nada faz sentido se não for em função de uma personagem, não com o texto da outra, mas com o que cada um imagina ser o seu ponto de vista, e ainda o de terceiras pessoas presentes, os espectadores. Tudo está sempre a mudar e tudo depende da consciência do actor, da sua coragem para tomar posição, escolher, pensar. De se dar conta dos outros, talvez de os odiar. E de facto, se tivermos olhos de ver, são actores ou personagens o que está sobre o palco? Pessoas. E palavras. Artificiais até mais não poder ser, eu sei, mas ponho em causa. São construções voluntárias e isso não é mais próprio de um homem que os hábitos dos animais, que não falam, só sentem? Curioso como nas cartas ao encenador Roger Blin, seu amigo e tão grande quanto modesta pessoa, a propósito da sua actriz favorita, Maria Casarès, Genet anormalmente expõe até as dificuldades que a sua escrita levanta, sabendo e querendo que a beleza esteja na coragem de nos tentarmos envolver sem traições exceptuando as que, como Derrida analisa, são provas de fidelidade. E digo eu, com a de S. Pedro à cabeça já que até o galo que cantou 3 vezes à primeira pedra da Igreja, a S. Pedro, Genet consegue meter na peça como truque teatral. Vale tudo para lá chegar. Ou para se avançar. Mas tudo teria de ser Morte. Página em branco (e preto). “Os actores têm sempre a tentação de encontrar espontaneamente os gestos que os ajudam a fazer as palavras sair da boca. Isso produz gestos e vozes banais (segundo o primeiro sentido de banal), uma espécie de redundância inútil. Mais vale, quando a voz encontrou as suas verdadeiras modulações, descobrir os gestos que lhe servirão para a sublinhar, gestos que deixarão de ser os que normalmente lhe são concedidos e que até se lhe podem opor.” Porque neste aparente desconcerto estas palavras destinam-se a produzir um sentido. É difícil para um actor nas actuais condições de produção e no mundo em que estamos a viver levar até ao fim este propósito. Tudo o empurra para não tomar posição. E ser rápido. E dizer a si próprio que a personagem manda mais do que ele. Aqui? Nunca! Quando muito manda o texto que, neste caso, de acordo com o bom-senso e a actual normalidade dramatúrgica, estaria portanto mal escrito. Mas o próprio Genet se solidariza com a dificuldade de se fazer o que ele quer e diz a Roger Blin a propósito das ensaios de Os Biombos: “Nós ainda estamos longe. Todos, você, eu, os actores, temos de moer muito nas trevas, temos de trabalhar até à exaustão, para que numa noite única nos aproximemos do acto definitivo. E havemos de nos enganar muito e de conseguir que os nossos erros nos sejam úteis. Mas, de facto, ainda estamos longe de lá chegar e nem a loucura nem a morte me parecem ainda a recompensa conquistada. Mas são estas duas deusas que é preciso comover para que elas tomem conta de nós.” Pois é. Quem pode e consegue já, no mercado em que estamos mergulhados, levar até ao fim uma tão radical maneira de encarar o seu próprio ofício?

Tentámos. Deixando que sem fazer violências nem entrar em truques, o desacordo entre os nossos hábitos e esta escrita ficasse exposto nos ensaios. E tentámos que fosse a própria natureza do discurso poético a deitar abaixo a fragilidade das nossas certezas, pegando na vaga fábula deste teatro, a de um bordel que é destruído pela revolução, e fornece ao novo poder a farsa necessária para a uma tomada do poder à custa da reposição do poder antigo, e deixando que fosse essa fábula a conduzir-nos, deixando que surgissem as incoerências, a trazer-nos a consciência prática de como não é possível neste teatro a “técnica” do costume. É preciso também ser poeta.

Tornou-se evidente o carácter de permanente desconstrução a que esta escrita recorre e a que teríamos de alguma forma responder e à medida das nossas capacidades. Sem cobardia. Esse é aliás, o pior insulto que Irma faz à sua ajudante e rival (e amante? e odiada?) Carmen, nome roubado à espanhola que outro francês inventou para a ópera mais conhecida do mundo. Porque a auto ironia é outra das dificuldades para quem já está tão longe disto e cede à loucura de, nos tempos que correm, pegar num texto destes. E outra será reencontrar a afectividade que seria evidente estar ligada na cabeça de todos quando a peça foi escrita, às referências à Espanha da Guerra Civil quando já passou tanto tempo e para muitos dos meus actores já só é coisa da História desconhecida.

Aí foi o campo em que me senti mais à vontade. Nasci no pós-guerra em Madrid e ainda colhi a memória desses dias que ficaram míticos também para mim. Uma canção como a “Si me quieres escrivir” faz-me chorar. O piano de Granados anterior à guerra mas evocador desses mestres da música da primeira metade do século vinte, a memória de Garcia Lorca, e até a referência à iconografia católica com a sua total ambiguidade política ainda hoje em Espanha, aparecem no espectáculo por essa via que o texto nos estende com a explícita associação da fantasia do mausoléu à basílica do Valle de los Caídosdo fascismo espanhol onde desde pequeno o meu pai me proibiu de entrar. E que, no entanto, no texto reconheço tanto como o Inferno de Dante ou como uma ironia cultural á caverna de Platão, lugar das sombras da Verdade, erguido no mais fundo do palácio das fantasias. É daí que sai o escravo Poeta duplo do autor, e é aí que se resolve por extraordinário e poético milagre, a tomada de consciência do Herói, afinal uma águia bicéfala como a que ainda figura na bandeira Espanhola: o Chefe da Polícia/Revolucionário. Um pouco como, em A Vida é Sonho de Calderón, é na figura do herdeiro do poder (Segismundo) que surge a consciência da Vaidade da Vida. Aqui numa dupla que é o padrão da ambiguidade, passado também às personagens de Irma/Carmen (a santa e a pecadora? mas qual é qual?), e às outras dicotomias que a peça passa a multiplicar e desmontar (ou a reconstruir?): Vida/Morte, Bem/Mal, Verdadeiro/Falso, Masculino/Feminino, Amor/Ódio. Por essas vias também me permiti o acrescento da figuração de Maria Madalena, a fantasia que eu escolheria para mim ou para Genet, se fossemos frequentadores desse Bordel, a da santa pecadora, a que, segundo um velho fado português é a maior santa do céu. E passe mais uma citação: “Quem por amor se perdeu, não chore, não tenha pena, a maior santa do Céu foi Maria Madalena”. A dupla de São Gens. Puta/Santa mais que actriz. Por isso quis vestir de procissão pobre a mesma actriz que no início da peça representa as três prostitutas que recebem as chamadas Três Figuras, esses outros clientes a quem Genet deu só o nome da função que primeiro, na casa das ilusões, na solidão dos salões e diante do seu espelho privado, a sós com uma mulher, pervertiam, sem saber que no seu desejo de poder procuravam de facto destrui-lo, e que acabam por incarnar quando a patroa do bordel, dupla da Morte, a Grande Desencantada, a alma do teatro, a única que se lembra do que é o Amor, e a única que nos espelhos se vê a si própria, é obrigada para sobreviver a pôr uma máscara e a mentir, a trair-se, mascarando-se de Rainha e para, misturando-se à lógica do poder, sobreviver, ao contrário da sua amada Chantal, (lembre-se o verbo francês “chanter”- cantar) que para viver saiu da Grande Varanda e a mataram. Porque, como ela própria afirma, é para se levantar da terra que inventou a Casa das Ilusões, a Grande Varanda, local afinal da única acção possível, a mais falsa, sendo a mais verdadeira, para ficar só um grande carnaval, a féerie. Nada/Tudo. Estar ali inteiro.

Reconhecemos em A Varanda, a começar pelo título, lugar de abertura da casa que é lugar fechado ao Mundo, a elaboração de um grande retábulo de imagens tão profanas como sacralizadas pelo ponto de vista de quem as vê ou da sua própria justaposição, uma colagem de estilos dramáticos, de representações de diversas escalas, constituindo uma arquitectura simbólica fechada. Como no Teatro, o Grande Bordel é a metáfora do Mundo. E o grande Bordel é também metáfora do Teatro. Um jogo de espelhos. Tentámos com a cenografia e as soluções cénicas tornar nossa a peça e construirmos o nosso próprio sistema simbólico, o nosso altar, tentámos ser fiéis á ideia de ilusão. Quisemos deixar viver a extrema artificialidade de todas as figurações para que alguém lá possa encontrar qualquer glorificação e chegarmos um pouco a esse triunfo da Imagem e do Reflexo que Genet pedia. E, por mais terrível que seja tentámos figurar o ponto de vista sobre o Mundo que de uma varanda se pode ter, conservar um sorriso, parecido com o do Anjo de Reims, postiço.

Com um epílogo paralelo ao epílogo de Próspero em A Tempestade, de Shakespeare, termina Irma A Varanda de Genet. Diz Próspero “Now all my charms are all o’erthrown, And what strengh I have‘s my own, Which is most faint”. E Irma diz “E todas estas representações para que eu fique sozinha, dona e sub-dona desta casa e de mim própria. “O mesmo epílogo olhos nos olhos com o espectador, ele com a elegância de uma mulher, ela com a brutalidade de que poucos homens são capazes. Revelando esse Bordel como uma ilha de Próspero, o lugar simbólico de todos os jogos e de todas as verdades tão falsas como todas as ilusões. A peça como um teatro. “ A play”. Um jogo. Genet chama-lhe, numa carta a Frechtman, seu editor na Gallimard,“uma festa alegre, um verdadeiro carnaval em que o público se comprazeria – como se compraz nos faustos. O espectáculo deve ser conduzido com seriedade e a sorrir". Também Irma se revela como Maga. Encenadora de Teatro. O Chefe da Polícia se calhar está para Irma como Caliban para Próspero, Carmen para Ariel, Chantal como Miranda e Roger talvez como Ferdinand que lha roubou para uma vida que a mata. E outras correspondências poderíamos acrescentar. Mas, ao contrário de Próspero, (ou não?), é a si própria que se põe à prova. E depois de se submeter à ficção de uma rainha, volta á mesma profunda solidão de Próspero, a de quem sujou as mãos na vida. E aprendeu a conhecê-la. Nem num caso como noutro, é de Teatro apenas que se trata. Trata-se da Arte na sua função Política. Cabe à Luísa Cruz, actriz, decidir se finge que a solidão da sua Irma é a mesma de Genet, capaz de se erguer da terra na alegria de conhecer, como, segundo o escravo da peça, deveria ser a do revolucionário, ou se finge que nos vence a melancolia dos que têm menos coragem (“most faint”). Mas não será a mesma? A dos que têm o Amor como única razão? Os que escolhem afinal a música, rival da palavra, coisa gratuita e livre, capaz de conter todos os sentidos, para simbolizar o seu viver?

Luis Miguel Cintra

Imprensa

- PÚBLICO

- CORREIO DA MANHÃ

- RTP

- GUIA DO LAZER

- HARDMUSICA

- SAPO (fotografias)

- INSTANTE