125 - Dialogues des Carmélites

Dialogues des Carmélites

DIALOGUES DES CARMÉLITES

Francis Poulenc (1899 –1963)

Sobre o texto de Georges Bernanos

Direcção musical João Paulo Santos

Encenação Luis Miguel Cintra

Cenografia e figurinos Cristina Reis

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Maestro titular Giovanni Andreoli

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Maestrina titular Joana Carneiro

Co-produção TNSC / Teatro da Cornucópia

Teatro Nacional de São Carlos

3, 5 de Fevereiro às 20h00 e 7 de Fevereiro às 16h00

A 17 de Julho de 1794, no auge do Reinado do Terror encabeçado por Robespierre, dezasseis carmelitas, condenadas por crimes contra o povo francês, são executadas na Place de la Revolution, em Paris. A ópera de Poulenc, baseada na peça de George Bernanos, é composta por pequenas cenas – ou diálogos – que denunciam, a cada nota e palavra, uma profunda e inquietante análise sobre o martírio e sobre o terror. A cena final, quando as vozes se vão interrompendo entre si à medida que a guilhotina faz o seu trabalho é, dramática e musicalmente, uma das mais comoventes de todo o repertório lírico. Numa irónica e inesperada mudança, Robespierre seria, 10 dias depois, entregue à mesma guilhotina que supliciou as carmelitas. Dialogues des Carmélites, cântico de fé, coragem e redenção foi, de imediato, reconhecida como obra-prima da ópera do século XX.

Ficha Técnica

fotografia de Luís Santos ©

DIALOGUES DES CARMÉLITES

Francis Poulenc (1899 –1963)

Ópera em três actos e 12 quadros

Baseado no drama de Georges Bernanos

Direcção musical João Paulo Santos

Encenação Luis Miguel Cintra

Cenografia e figurinos Cristina Reis

Desenho de luz Luis Miguel Cintra, Cristina Reis, Rui Seabra e Paulo Godinho

Assistente de encenação Carlos Antunes

Assistente para o cenário Luís Miguel Santos

Assistente para o guarda-roupa Linda Gomes Teixeira

Director musical de cena João Paulo Santos

Maestros correpetidores Joana David e Nuno Margarido Lopes

Cenário e adereços Teatro da Cornucópia / Teatro Nacional de São Carlos

Direcção de construção do cenário Jorge Esteves

Construção do cenário João Paulo Araújo, Abel Fernando e Rui Seabra

Montagem do cenário Teatro Nacional de São Carlos

Execução do guarda-roupa / Costureiras Maria do Sameiro Vilela e Ana Maria Porteiro

Caracterização Fátima Sousa

Cabeleiras Teatro Nacional de São Carlos

Colaboração dos elementos do Teatro da Cornucópia Amália Barriga, Tânia Trigueiros, Georgina Barbosa e Diomar Spíndola

Elenco

Marquês de la Force Luís Rodrigues

Blanche Dora Rodrigues

Cavaleiro de la Force Mário João Alves

Madame de Croissy Ana Ester Neves

Madame Lidoine Ana Paula Russo

Madre Marie de l’ Incarnation Maria Luísa de Freitas

Irmã Constance de St. Denis Eduarda Melo

Padre Capelão Carlos Guilherme

Irmã Mathilde Teresa Netta

Madre Jeanne de l’Enfance du Christ Carolina Figueiredo

1.º Comissário João Terleira

Monsieur Javelinot / 2.º Comissário / 1.º Oficial Ricardo Panela

Thierry / Carcereiro Christian Lujan

Madre Gerald Helena Vieira

Irmã Antoine Helena Afonso

Irmã Catherine Mariana Castelo Branco

Irmã Félicie Ariana Russo

Irmã Gertrude Sara Afonso

Irmã Alice Rita Marques

Irmã Valentine Rita Crespo

Irmã Anne de la Croix Inês Madeira

Irmã Marthe Catarina Rodrigues / Nélia Gonçalves

Irmã Saint-Charles Rita Tavares

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Maestro titular Giovanni Andreoli

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Maestrina titular Joana Carneiro

Co-produção TNSC / Teatro da Cornucópia

M/ 6 anos

Lisboa: Teatro Nacional de São Carlos. 3, 5 e 7/02/2016

3, 5 de Fevereiro às 20h00 e 7 de Fevereiro às 16h00

O Teatro da Cornucópia é uma estrutura financiada por Secretário de Estado da Cultura/Direcção Geral das Artes

Este Espectáculo

Quando, no quadro final, as Carmelitas desta ópera, cantam a caminho da guilhotina o seu tão maravilhoso “Salve Regina“, custa a crer que vão ser executadas: aquela oração - que aliás não está no texto de Bernanos e que é um pedido de misericórdia à Virgem Maria -, não soa na ópera como expressão de culpabilidade; pelo contrário, soa a uma solene exaltação, pois parece que estão a cantar um Te Deum, e já não sabemos se a Regina que saúdam é a morte que as espera e as livrará dos tormentos que sofrem, ou, se por absurdo, é o louvor a uma Rainha deposta (Maria Antonieta?) ou se será o que para mim não pode deixar de ser uma saudação à Vida, obra desse Deus que, depois da Paixão e Ressurreição desce, como Espírito Santo, sobre a Humanidade na pessoa dos discípulos, dos apóstolos e de sua mãe.

Quando em Almada me pediram que juntasse documentos e fotografias e fizesse uma exposição sobre a minha vida - que a Cristina Reis fez e tão bem “paginou” -, escrevi um breve texto que queria ser como um balanço, e afirmar que, para mim, a vida não era um percurso. Que a vida não era, como costuma dizer-se, parecida com uma viagem de comboio que tem o destino e a hora de chegadas já conhecidas, e com horário das paragens nas estações também já marcado. Dizia - e digo - que a vida é a lenta descoberta de um mistério e a invenção de um caminho em terreno por desbravar. Tinha, aliás, pensado que assim o era durante a preparação de O Estado do Bosque de Tolentino de Mendonça em que, simbolicamente, eu representava John Wolf, o cego que é o guia daquele bosque metafórico. E agora, o Salve Regina com que fecha a ópera como acto de generosidade, amor e humildade, a vida daquelas mulheres deixa-me perceber melhor o poema de São João da Cruz, Carmelita de Segóvia: Vivo sem viver em mim, e tanto espero ao viver, que morro por não viver.

Não sei se para os outros a vida se divide em fases. Nem se os outros dedicam tanto tempo a analisar o que nos vai na alma, ou como nós reagimos ao que nos vem de fora ou pomos em causa o que dizemos que nos acontece. Mas costuma acontecer aos artistas dos nossos tempos que se voltaram para dentro, dando aos outros, naquilo que lhes fazem notar ser em situação de crise, a sua condição, um permanente testemunho de vida e de nobreza ética e, nos melhores casos, darem a ver essa crise como uma crise de consciência - ou seja, talvez a sua própria culpabilidade que nasce da sua relação ética com o mundo. Não falo dos oportunistas que odeiam todos os conflitos. Falo dos artistas mesmo que, nas suas actividades, as suas obras espelham, desde sempre, a Natureza Humana. Acho que não é uma escolha, mas sim a natureza do nosso trabalho. E custa, por vezes. Pelo menos, acabo quase sempre por transportar às costas a culpa do mundo inteiro. Temos, os que se dedicam às artes, um doentio desejo de prestar testemunho junto dos outros, dar prazer e consciência. Digo-o orgulhosamente, não com vaidade. Acredito que, por definição, temos um lugar de excepção, um lugar em relação à sociedade e que também fizemos um “voto de martírio”. Se acreditamos nisto, esta maneira de pensar podia tornar estas Carmelitas num grupo à parte, uma quase metáfora dessa condição.

Não sei se para os outros a vida se divide em fases. Nem se os outros dedicam tanto tempo a analisar o que nos vai na alma, ou como nós reagimos ao que nos vem de fora ou pomos em causa o que dizemos que nos acontece. Mas costuma acontecer aos artistas dos nossos tempos que se voltaram para dentro, dando aos outros, naquilo que lhes fazem notar ser em situação de crise, a sua condição, um permanente testemunho de vida e de nobreza ética e, nos melhores casos, darem a ver essa crise como uma crise de consciência - ou seja, talvez a sua própria culpabilidade que nasce da sua relação ética com o mundo. Não falo dos oportunistas que odeiam todos os conflitos. Falo dos artistas mesmo que, nas suas actividades, as suas obras espelham, desde sempre, a Natureza Humana. Acho que não é uma escolha, mas sim a natureza do nosso trabalho. E custa, por vezes. Pelo menos, acabo quase sempre por transportar às costas a culpa do mundo inteiro. Temos, os que se dedicam às artes, um doentio desejo de prestar testemunho junto dos outros, dar prazer e consciência. Digo-o orgulhosamente, não com vaidade. Acredito que, por definição, temos um lugar de excepção, um lugar em relação à sociedade e que também fizemos um “voto de martírio”. Se acreditamos nisto, esta maneira de pensar podia tornar estas Carmelitas num grupo à parte, uma quase metáfora dessa condição.

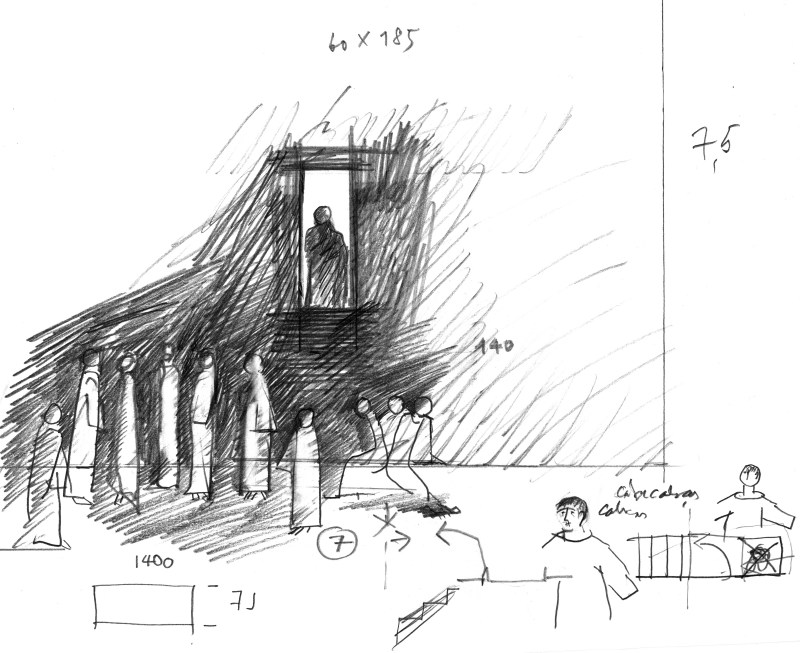

Se repararem, no cenário que enquadra estes Diálogos, não há uma vez sequer o sinal por excelência da igreja católica, a cruz. Não é por acaso. Também não há sinais visuais da Revolução Francesa (seria tão fácil pôr bandeiras tricolores, tornar a presença dos Comissários que vêm dar notícias, na chegada dos sans-culottes). Quisemos tornar tão abstracto e simbólico como julgamos que é, o próprio título da obra de Bernanos e da ópera de Poulenc, para, não digo, declaradamente adoptar mas para, pelo menos, permitir, uma interpretação do espectáculo que fizesse justiça a um carácter menos circunstancial que se tratasse apenas de contar a vida e morte das 16 mártires de Compiègne. Isto apesar de, como toda a gente sabe, eu ser há muito um leitor compulsivo do Flos Sanctorum. E concordemos que seria menos satisfatória a simples representação de um mero fait-divers. Também me tornei um pretensioso e verborreico filósofo de aldeia. Desculpem lá o mau jeito.

A obra foi escrita na década de 1950, após um meio século fulgurante de revoluções artísticas, políticas e sociais, de violentíssimas mudanças e de uma explosiva criatividade (reparemos em quem nesses anos se cruzava nas ruas de Paris,) e pensemos nos milhares e milhares de mortos na consequência de várias ditaduras violentas e de 3 guerras, nos extermínios nos campos de concentração, nos fuzilamentos da guerra de Espanha e por aí adiante. Sentiremos, de facto, quanto o trabalho dos artistas reflecte, como os estilhaços de um espelho partido, como tema da sua obra, não o que ele viu, mas o que o próprio artista sente, sentiu, como ele próprio pensa, perante o que é a vida, ou seja, a passagem do tempo pela evolução da Humanidade, o diálogo sem resposta de cada um com todos e também do artista com os outros, com o público. Acabaremos por não duvidar que estes Diálogos das Carmelitas, não são apenas o que são num primeiro grau: uma representação de um episódio da revolução de 1789. A Guernica, de Picasso, para falar, por exemplo, de um pintor que conviveu com o próprio Poulenc, não exprime mais a mágoa e a revolta perante os fascismos do que nos conta concretamente o bombardeamento de Guernica? E a história das 16 freiras de Compiègne nos Diálogos das Carmelitas, poderá ouvir-se apenas como uma narrativa da condenação à morte das 16 freiras? Tal como está escrita musicalmente, pode ouvir-se e entender-se sem que não nos convoque a memória da chacina de milhares de vidas anónimas? Ou de vidas individuais, também dos artistas que fizeram um voto de martírio, ou seja, de tantas e tão generosas convicções ideológicas ultrapassadas ou aparentemente ignoradas pela guilhotina da humanidade em marcha? Somos todos Carmelitas, é verdade. Na visão de um católico, todos poderemos rezar e, com estas Carmelitas, rezam igualmente os que não sabem que o fazem. Todos cantamos Ave Verum Corpus e Veni Creator Spiritus ou até Deo Patri sit gloria, et Filio qui a mortuis surrexit, ac Paraclito,in saeculorum saecula. Amen.

A obra foi escrita na década de 1950, após um meio século fulgurante de revoluções artísticas, políticas e sociais, de violentíssimas mudanças e de uma explosiva criatividade (reparemos em quem nesses anos se cruzava nas ruas de Paris,) e pensemos nos milhares e milhares de mortos na consequência de várias ditaduras violentas e de 3 guerras, nos extermínios nos campos de concentração, nos fuzilamentos da guerra de Espanha e por aí adiante. Sentiremos, de facto, quanto o trabalho dos artistas reflecte, como os estilhaços de um espelho partido, como tema da sua obra, não o que ele viu, mas o que o próprio artista sente, sentiu, como ele próprio pensa, perante o que é a vida, ou seja, a passagem do tempo pela evolução da Humanidade, o diálogo sem resposta de cada um com todos e também do artista com os outros, com o público. Acabaremos por não duvidar que estes Diálogos das Carmelitas, não são apenas o que são num primeiro grau: uma representação de um episódio da revolução de 1789. A Guernica, de Picasso, para falar, por exemplo, de um pintor que conviveu com o próprio Poulenc, não exprime mais a mágoa e a revolta perante os fascismos do que nos conta concretamente o bombardeamento de Guernica? E a história das 16 freiras de Compiègne nos Diálogos das Carmelitas, poderá ouvir-se apenas como uma narrativa da condenação à morte das 16 freiras? Tal como está escrita musicalmente, pode ouvir-se e entender-se sem que não nos convoque a memória da chacina de milhares de vidas anónimas? Ou de vidas individuais, também dos artistas que fizeram um voto de martírio, ou seja, de tantas e tão generosas convicções ideológicas ultrapassadas ou aparentemente ignoradas pela guilhotina da humanidade em marcha? Somos todos Carmelitas, é verdade. Na visão de um católico, todos poderemos rezar e, com estas Carmelitas, rezam igualmente os que não sabem que o fazem. Todos cantamos Ave Verum Corpus e Veni Creator Spiritus ou até Deo Patri sit gloria, et Filio qui a mortuis surrexit, ac Paraclito,in saeculorum saecula. Amen.

Na ópera de Francis Poulenc/Georges Bernanos, muito pouco e tudo acontece. São estilhaços, cenas soltas, “diálogos”, fragmentos. Revelam-se os diferentes caminhos das mártires até ao Salve Regina do momento da Morte, que Poulenc fez anteceder cantado por todos ao Veni creator, oração na descida do Espírito Santo em línguas de fogo no dia de Pentecostes e que pôs na boca da Irmã Blanche como se ela fosse um duplo do próprio Poulenc (ele, aliás, afirmou: Blanche c’est moi) e fizesse uma síntese final: e apesar de tudo, nós te louvamos, desce sobre nós Espírito Santo, porque ressuscitamos. E que caminham para a morte como quem chegou à Felicidade. Como quem diz à Vida Eu te saúdo. Foi o que o Anjo da Anunciação disse a Maria de Nazaré. E exemplifica-se com deslumbramento como cada um lá chega à sua maneira, tal como aquelas mulheres todas vestidas de igual, é cada uma delas um percurso para a perda da personalidade, a anulação de si mesmo, do corpo de cada um para nos tornarmos, através da oração, em espírito apenas que vai juntar-se ao Espírito universal, essa alma que segundo Santa Teresa, a Carmelita por excelência, era um fermoso Castelo. Somos, para quem acredita, a matéria da obra de Deus. As pobres páginas em que Deus escreve direito. Ou em que nós escrevemos por linhas tortas o que Deus assina. A omnipresente pomba faz constantemente descer a Graça sobre a desgraça humana.

Reparem como isso lá está. Ao longo da obra, de cada vez que Poulenc insere um hino religioso, a paz invade aquele grupo, a personalidade de cada indivíduo desaparece, e parece que todos se fundem num único olhar para Deus; não é por acaso que se divide em 3 Pessoas numa Santíssima Trindade. Sim, sim, para mim esta ópera é um diálogo teológico com a religião católica, um diálogo sem medo de ferir nem pecar, como quem vive a tentar descobri-la. E pensa por contradições.

Tive há pouco tempo a oportunidade de ler em público uma conferência admirável que Mário Dionísio, (um não católico de quem fui aluno e com quem tanto aprendi), proferiu pela primeira vez em Lisboa, na Sociedade de Belas Artes, em 1957, por sinal no mesmo ano em que Poulenc estreava os Diálogos das Carmelitas no Scala de Milão e na Ópera de Paris. Fala da Arte, da sua ligação com a História, com a evolução da vida política, da crise explosiva e tão repartida em mil direcções da tão produtiva crise da Arte no princípio do século XX. Coincidiu a minha leitura com o momento em que estávamos a ensaiar estas Carmelitas ainda na sala do piano do Maestro João Paulo Santos. E a emoção do cruzamento das duas coisas mais a consciência do tempo de História Humana que já sobre 1957 passou, o momento político que estamos a viver apesar do aviso de tantos “artistas”, já passados 50 anos, com o branqueamento crescente da desumanização capitalista através do falso bom senso das bem intencionadas bases ideológicas do estado democrático, actual fachada hipócrita do poder do dinheiro. Tudo isso se tornou, simultaneamente, num daqueles momentos em que a consciência de tanto benefício me comove e me faz dizer para comigo: “Tiveste muita sorte!”. Ou então, oiço uma voz antiga que me dizia: a ti até os cães te põem ovos! Os disparates que me vêm à cabeça! O que pode conter o Salve Regina, o coro final dos Diálogos das Carmelitas!

Quando, pela primeira vez, o Maestro João Paulo Santos me deu a conhecer esta ópera e o seu desejo de a dirigir, não a entendi. Já lá vão uns bons anos - sim, há artistas que levam as suas paixões e obsessões a sério. Só muito mais tarde, com a possibilidade deste regresso ao projecto e graças à sua inteligência e inabalável força de vontade, julgo tê-la percebido, ou pelo menos, tornei-a minha desta vez, também. E só percebi o que tão claramente vos conto, porque outros eus (por sorte?) se cruzaram com o meu. Por coisas tão concretas! A leitura musical detalhada, as dúvidas, a tomada de consciência da escrita musical de Poulenc que o Maestro fez com grande antecedência com os intérpretes, o testemunho pessoal de Cristina Reis através da pintura que, sozinha, fez com gesto largo e com suas próprias mãos, esses grandes painéis que constituem o cenário que se são de uma sensibilidade perante a obra que lhe confere uma dimensão quase épica. Houve também a gravação em vídeo da encenação tão inteligente e relativamente recente, de Marthe Keller, a sessão na casa da Achada, num sábado à tarde, da conferência de Dionísio Diversidade e Unidade na Arte Contemporânea que tão claramente fala das relações entre a arte e a História. Tudo isto e o trabalho com esta equipa de cantores artistas que se entregam com tal generosidade a uma criação artística mesmo que seja vista apenas em 3 récitas, tudo isso reforça o entusiasmo que hoje me liga a ela e me faz ouvi-la como uma obra-prima contemporânea. E o jogo que à hora a que escrevo, por enquanto só prevejo, mas acontecerá quando juntarmos a orquestra, do texto com as diferentes componentes musicais, cada voz com sua cor, cada instrumento, sempre em constante mutação e novos encontros e desencontros (quantas vezes a situação dramática, a frase cantada e a orquestra e dentro dela, os diferentes instrumentos, se juntam em subtil desacordo? Quantas vezes o tão elogiado gosto musical de Poulenc pela melodia, nos faz fintas com falsas pistas de leitura?) tornam a ópera num mais que pessoal, culto, civilizado, e delicado comentário ao texto de Georges Bernanos, que acaba por nos confrontar com uma questão fundamental do nosso tempo (de todos os tempos?): a unidade do eu e a esquizofrenia das cidades actuais, o eu e o tu, o olhar dos outros e a liberdade individual, a competição entre o Homem e Deus.

Quando, pela primeira vez, o Maestro João Paulo Santos me deu a conhecer esta ópera e o seu desejo de a dirigir, não a entendi. Já lá vão uns bons anos - sim, há artistas que levam as suas paixões e obsessões a sério. Só muito mais tarde, com a possibilidade deste regresso ao projecto e graças à sua inteligência e inabalável força de vontade, julgo tê-la percebido, ou pelo menos, tornei-a minha desta vez, também. E só percebi o que tão claramente vos conto, porque outros eus (por sorte?) se cruzaram com o meu. Por coisas tão concretas! A leitura musical detalhada, as dúvidas, a tomada de consciência da escrita musical de Poulenc que o Maestro fez com grande antecedência com os intérpretes, o testemunho pessoal de Cristina Reis através da pintura que, sozinha, fez com gesto largo e com suas próprias mãos, esses grandes painéis que constituem o cenário que se são de uma sensibilidade perante a obra que lhe confere uma dimensão quase épica. Houve também a gravação em vídeo da encenação tão inteligente e relativamente recente, de Marthe Keller, a sessão na casa da Achada, num sábado à tarde, da conferência de Dionísio Diversidade e Unidade na Arte Contemporânea que tão claramente fala das relações entre a arte e a História. Tudo isto e o trabalho com esta equipa de cantores artistas que se entregam com tal generosidade a uma criação artística mesmo que seja vista apenas em 3 récitas, tudo isso reforça o entusiasmo que hoje me liga a ela e me faz ouvi-la como uma obra-prima contemporânea. E o jogo que à hora a que escrevo, por enquanto só prevejo, mas acontecerá quando juntarmos a orquestra, do texto com as diferentes componentes musicais, cada voz com sua cor, cada instrumento, sempre em constante mutação e novos encontros e desencontros (quantas vezes a situação dramática, a frase cantada e a orquestra e dentro dela, os diferentes instrumentos, se juntam em subtil desacordo? Quantas vezes o tão elogiado gosto musical de Poulenc pela melodia, nos faz fintas com falsas pistas de leitura?) tornam a ópera num mais que pessoal, culto, civilizado, e delicado comentário ao texto de Georges Bernanos, que acaba por nos confrontar com uma questão fundamental do nosso tempo (de todos os tempos?): a unidade do eu e a esquizofrenia das cidades actuais, o eu e o tu, o olhar dos outros e a liberdade individual, a competição entre o Homem e Deus.

Vejamos: naquela primeira cena em casa do pai de Blanche em que se anuncia a fuga de casa de Blanche, motivada pelo medo de já não se sentir defendida no seio da família, não será também a apresentação da decadência duma classe dirigente que deixou de se sentir existir, tão fechada em si própria, que já nem se reconhece ao espelho? E não é o medo do olhar que o futuro lançará sobre essa situação que provoca a fuga do irmão de Blanche para a divisão do eu romântico, procurando heroísmo num comportamento excepcional, superior, em busca do futuro super-ego que a sua classe não tem? Não são coisas destas o que se entende como a razão de ser desse perfeito prólogo?

Tudo o que respeita às Carmelitas torna-se particularmente interessante sob este ponto de vista, porque na origem dos seus votos está uma fidelidade à regra do Carmelo. E, essa regra, é a negação do eu, do corpo, da personalidade para que os religiosos se entreguem à vida contemplativa, à oração (essa tão fundamental e incompreendida actividade humana que me arrepia em qualquer cidade muçulmana quando oiço o muezzin, como arrepiava Fernando Pessoa com os sinos da sua aldeia), este local onde um dia se construiu o teatro com mais encanto que eu conheço. Essa regra aponta para uma espiritualidade mística, para a capacidade de encontrar o local donde se espera ver melhor a Deus, sermos nada, a regra é a destruição do orgulho. E a pretendida anulação do eu ao longo da ópera não é afinal a luta de cada uma das monjas contra o medo? Ou a dificuldade de não ser nada, a dificuldade em ser-se humilde, tão humilde que Deus que é tudo, lá caiba?

As duas Madres Superioras e a Irmã Maria, aquela que todos terão imaginado que seria a eleita Madre Superiora, não serão 3 versões do eu que ainda não conseguiu a sua unificação interior, não serão 3 casos em que a busca do tu fica escondida pela divisão do eu?

E, na curta mas fundamental e conclusiva cena entre a irmã Marie e o Padre, ambos aceitando uma condição de clandestinos anónimos, aparentemente para salvarem a pele e no fundo, pelo menos, para enganar o falhanço pessoal, não estará o assunto da obra? O convite a um heroísmo que a velha prioresa define logo ao princípio como a capacidade de nos desprendermos de nós próprios ou mesmo do nosso pessoal desprendimento? Quando, num dos últimos dias de ensaio, a Cristina e eu acabámos por optar introduzir explicitamente elementos anacrónicos no espectáculo e decidimos utilizar o impermeável de plástico que eu usava na última cena da Afabulação de Pasolini e vesti-lo à Maria Luísa de Freitas, (intérprete da irmã Marie que fugiu da guilhotina onde o seu orgulho de heroína se comprazeria, e se decidiu por outro martírio para ela mais difícil, o anonimato humilde de sobrevivente), foi porque aí julgámos entender o nó verdadeiro do sentido desta obra.

MÈRE MARIE: O seu último olhar em vão procurará o meu.

L’AUMÔNNIER: Não penseis em mais nenhum olhar senão naquele em que deveis fixar o vosso.

No momento em que escrevo, poucos dias antes da estreia, falta ainda decidirmos qual o disfarce que Blanche suporta menos quando foge da guilhotina e quase enlouquece de remorso: o do moço revolucionário que traz a pistola no quadro de Delacroix, ou a casaca de seda do Cherubino das Nozze?

Falta ter coragem para, sem estragar, nomear o mais delicado de tudo, essa personagem deslumbrante de pureza, essa encarnação da liberdade e da alegria: Soeur Constance, a menos cumpridora e a mais livre, a mais santa. Na frase final de Soeur Blanche, é Constance quem dentro dela canta: “ninguém morre para si mesmo, nós morremos uns pelos outros, ou mesmo no lugar dos outros…sabe-se lá…” disse um dia Constance a Blanche. Blanche não canta como o seu amado, ou como Jeanne D’Arc au Bûcher: Meu Deus porque me abandonaste? Canta Constance pela voz de Blanche: “Deo Patri sit gloria Et Filio qui a mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum seculam in saeculorum. Que me fosse dado a mim cantar pela voz inacreditavelmente límpida da Eduarda Melo - a nossa soeur Constance - os versos que Poulenc não a deixou dizer:

Veni, creator Spiritus, Vinde, Espírito criador,

mentes tuorum visita, visitai as Vossas almas,

imple superna gratia, enchei com a graça do Alto,

quae tu creasti pectora. os corações que criastes.

Luis Miguel Cintra

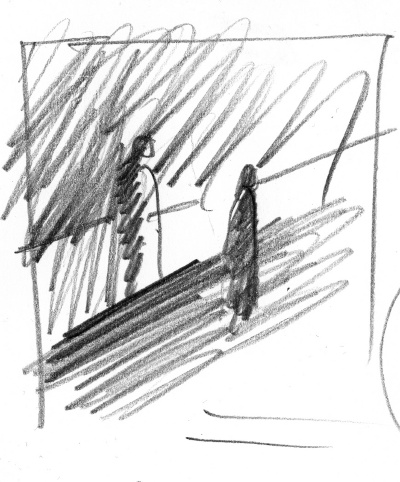

desenhos para o cenário de Cristina Reis ©

Breve(s) Diálogo(s)

com João Paulo Santos

por Rui Esteves

Sem proferirmos a fórmula mágica, descíamos a escada e a cave abria-se; depois, nada mais nos restava fazer senão seguir o sorriso da Isabel (da Luz) e agradecer-lhe os tesouros que nos convidava a escutar. Acontecia na Valentim de Carvalho, na Rua Nova do Almada. Ali acorreu toda uma geração de melómanos incuráveis, de músicos e compositores à descoberta de encontros musicais mágicos e únicos. João Paulo Santos, com apenas 15 anos, era um deles. Quando ouvi Poulenc pela primeira vez? Pura coincidência. Tinha chegado à Valentim um disco de Poulenc, o Concerto pour Piano. A Isabel pôs a tocar, achámos bonito e comprei. Coincidiu com o meu despertar para muita coisa para além da música. Era difícil encontrar Poulenc em Portugal e o Conservatório e programas de concertos praticamente não o interpretavam. Mas não era apenas em Portugal.No início dos anos 70, Poulenc não era considerado suficientemente moderno para as pessoas que se consideravam confiantes no seu gosto musical, e não suficientemente clássico para as que queriam ser embaladas apenas ao som das sinfonias de Beethoven ou dos études de Chopin. A sua constante curiosidade leva-o a procurar mais obras do compositor. Estuda e interpreta os Nocturnes e as Chansons, estas últimas que o iniciam na poética de Apollinaire, Max Jacob e Éluard, entre outros. Conhece Les mamelles de Tirésias – que acha divertidíssimo - e, claro, La Voix Humaine. Mas a minha primeira audição de Dialogues des Carmélites deixou-me perplexo. É essa a palavra. Perpelexo. Já conhecia o Stabat Mater, a faceta sagrada de Poulenc, mas só li o Bernanos depois de tomar conhecimento com a ópera. Apesar de muita coisa me escapar, os Dialogues foram-se tornando quase uma obsessão. No seu todo, a ópera provocava em mim uma enorme emoção à qual não conseguia dar um nome. A Voix Humaine pode deixar-nos eventualmente emocionados, pois entendemos a razão do drama e o que está por detrás dele. Mas os Diálogues obrigavam-me a questionar muitos aspetos, uma vez não estarmos a lidar com uma história propriamente dita, mas sim com várias. Ficava preso ao lado quase policial da trama e muitas perguntas ficavam por responder: que susto apanhou Blanche, que tentou Madame de Crossy dizer-lhe no seu leito de morte? Blanche votou contra ou a favor do martírio? Achava a leitura de Bernanos inteligente, seguia-lhe as ideias e questionava-me como é que um ser tão veementemente católico conseguia não me ser ‘irritante’? Para um não crente como eu, perguntava-me como era possível alguém tão afeto a uma causa conseguisse ser tão dogmático, tão afirmativo? E por que se chamam ‘Diálogos’? O que diferencia e justifica afinal o singular do plural? Segundo Platão, o diálogo era a forma, quase exclusiva, de criação filosófica onde duas pessoas falavam, criando através dos seus discursos não uma história, mas situações que deixavam transparecer uma ideia, uma filosofia. Nos Diálogues existe uma história entretecida por pequenos episódios: Blanche entra no convento, o Menino Jesus despedaça-se no soalho, o convento é invadido por revolucionários; contudo, o cerne de tudo reside nos diálogos que transmitem uma ideia ou ideias que transcendem os próprios personagens. O que é admirável em Bernanos é que ele analisa todas as vicissitudes da trama e que, por momentos, achamos que ele poderá analisá-las segundo a sua fé. Mas não, nunca julga o procedimento, remetendo-nos sempre a ideia de que devemos ser nós a refletir, concedendo-nos espaço para lidarmos com essas mesmas vicissitudes. Gertrude von Le Fort (que, curiosamente, empresta o seu apelido à família ficcionada de Blanche) quando escreveu a novela original quis retratar-se em Blanche, a criatura fraca e amedrontada surpreendida por uma revolução, tal como Gertrude receava os efeitos dos avanços da política nazi? Gertrude deve-se ter questionado ‘Eu sou fraca, que posso eu fazer’? Mas ser fraco tem uma função própria. Não temos de ser todos fortes. Uns cumprem o seu papel de espada em punho, outros cumprem o seu sendo, pura e simplesmente, fracos. Gertrud, sendo fraca, desempenhou o seu papel escrevendo a novela, pensado certamente que, apesar da sua voz não ser ouvida, teria, mesmo assim, de lutar contra o carrasco. Quer Poulenc, quer Bernanos dizem-nos que podemos e devemos ter medo da morte. Todas as personagens da ópera lidam com a morte e com o medo da morte. Jesus sentiu-o no Horto das Oliveiras. É curioso que na obra de Bernanos são os padres que deveríamos admirar que são as criaturas fracas, eles não personificam o padre modelo, o padre heróico. São gauche, inadaptados, capazes porém das atitudes mais sublimes. Uma das ideias matriciais da obra de Bernanos é que só cumprimos um ato verdadeiramente santo se não tivermos real consciência do mesmo. A partir do momento em que temos, estaremos a viver do nosso orgulho, e isso pertence ao demónio. Os Dialogues de Poulenc prescindem da atmosfera revolucionária da Revolução tal como é tratada por Bernanos na sua peça teatral, mas mantêm a problemática da fé e da morte. Sabemos que Poulenc viveu os seus anos de maturidade num Paris cosmopolita e promíscuo. Poulenc, afinal moine ou voyou como o definiu Claude Rostand? Sendo alguém muito honesto com o seu tempo – a sua correspondência assim o atesta - ele soube aproveitar essa atmosfera despreocupada. É um equívoco catalogarmos Poulenc um superficial, um bon vivant. Foi muito mais que isso, basta ouvirmos as suas canções. Vivemos muitas vezes de ideias generalistas que não correspondem a nada: Achamos que tudo que é germânico é obrigatoriamente mais profundo, que a ópera italiana é mais fútil e que a música francesa prima mais pelo bom gosto do que pela profundidade. Quem compõe os Dialogues nunca poderá ser um leviano. Ignoro se alguma vez Poulenc sentiu a necessidade de uma crença; se sim, ela teria de ser suficientemente forte para ele a abraçar. Se em Bernanos a Revolução é somente um pano de fundo necessário para que a história se desenrole, em Poulenc essa situação é resumida ao estritamente necessário. Nesse aspeto, os Dialogues é a ópera mais distante do André Chénier que conheço, pois a ópera de Giordano tem todo o folclore em torno da Revolução Francesa. Nos Dialogues, Ça ira! Ça ira! É ouvido apenas duas vezes e surge na partitura como um borrão, digamos como uma dedada. A Revolução vem apenas condicionar o comportamento das carmelitas e actua tão somente como uma alavanca do drama, nem sequer é aflorada como uma questão política ou mesmo partidária. Esse conflito reflete-se apenas nos diálogos. Se pegarmos nos cinco personagens principais, as duas Madres Superioras, Blanche, Constance e a Madre Marie, constatamos que nenhuma delas canta - ou dialoga - mais que a outra. Claro que a personagem Blanche se estende ao longo do drama e concluímos que foi ‘inventada’ para contar uma história maior. Mas, cada personagem, tem a sua própria história, cada drama individual tem um aspeto determinante na ópera. Constance é alguém que não tem consciência do que diz, e da sua boca saem as maiores verdades, contudo as menos prováveis. Constance desconcerta-nos e reitera a ideia de que pela voz do inocente se ouve a voz de Deus. É aquela que mais está de acordo consigo mesma, aquela que decidiu ser o que era, ou seja, viver alegremente. O mesmo não se aplica às restantes carmelitas; cada uma encerra o seu drama pessoal, reprimindo sempre o que de humano existe dentro delas. As circunstâncias pessoais que envolveram Poulenc durante a composição dos Dialogues revelam-nos que começou a escrever a ópera completamente absorvido pela(s) história(s) das carmelitas. Do original de Bernanos, Poulenc excluiu tudo o que ele achava desnecessário para a sua conceção da obra. Estou convencido que se ele tivesse colaborado com Bernanos ter-se-iam odiado mas, felizmente, Bernanos já tinha morrido. Poulenc viveu as angústias da fé e da morte de uma maneira muito forte, e a composição coincide com a altura em que viveu uma paixão secreta e complicada com Lucien Roubert. Poulenc convenceu-se de que estava muito doente e queixava-se insistentemente aos médicos de que iria morrer. Foi exatamente nessa atmosfera depressiva e atormentada que decorreu a composição dos Dialogues. Curiosamente, Lucien acabaria por morrer aos 47 anos de idade em casa dos seus pais, precisamente no momento em que Poulenc acreditou ter escrito na partitura a data em que completou os Dialogues. Donde, custará certamente aos católicos admitir que, neste caso, também se tenha operado o mistério da transferência da graça. A minha carreira de direção musical especial? Se a direção dos Dialogues chega na altura certa? Só me interessa dirigir obras quando sei que elas podem trazer algo de importante a quem as vê e ouve. Mais importante que dirigir os Dialogues, era fazê-los na altura certa, no tempo exato. Há 4 anos dei-me conta de que isso era concretizável, pois dispunha do elenco certo, bem como a convicção de que o Luís Miguel Cintra aceitaria o meu convite para encenar a ópera. Há 10 anos não teria todas essas condições reunidas. E, daqui a 2, quem sabe, talvez voltasse a ser impossível de os fazer…

Imprensa

Actividades complementares

O TRABALHO DO INTÉRPRETE

A apresentação da ópera O DIÁLOGO DAS CARMELITAS de Francis Poulenc/Georges Bernanos, (uma co-produção do Teatro Nacional de São Carlos e do Teatro da Cornucópia) e continuando a longa colaboração com o maestro João Paulo Santos, levou-nos a programar três sessões comentadas como demonstração do trabalho de preparação que o espectador nunca vê. Comparar o que seria o trabalho do actor se fizéssemos a versão de teatro declamado com o que foi o trabalho de ensaios do maestro e do encenador com os cantores na ópera.

REPRESENTAR NA ÓPERA E NO TEATRO

No Teatro da Cornucópia, três ensaios abertos comentados por Luis Miguel Cintra e João Paulo Santos, com a participação dos actores Luísa Cruz, Sofia Marques, Nídia Roque, Rita Cabaço e Guilherme Gomes/Bernardo Souto e das cantoras Ana Ester Neves, Maria Luísa de Freitas, Dora Rodrigues e Inês Madeira.

1.ª sessão – 24 Fevereiro às 21h00

A leitura - análise prévia de uma cena da ópera e da peça (cena da morte da Madre Superiora, Madame de Croissy).

2.ª sessão – 25 Fevereiro às 21h00

A construção da cena de teatro - demonstração do trabalho do encenador com os intérpretes comentado pelo maestro e cantores.

3.ª sessão – 26 Fevereiro às 21h00

A construção da cena na ópera - o trabalho do maestro e do encenador com os cantores comentado pelos actores.

Preço de entrada para o ciclo de 3 sessões: 5 €