29 - Pai

Ficha Técnica

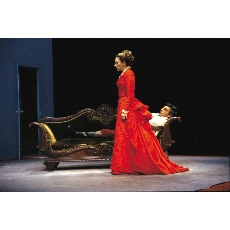

ILHA DOS MORTOS ciclo Strindberg

2. Pai

Tragédia em 3 actos de August Strindberg

Tradução António Cabrita e Luis Miguel Cintra com a colaboração de Inga Gulander

Encenação Anne Consigny e Luis Miguel Cintra

Cenário Cristina Reis

Figurinos Cristina Reis e Luis Miguel Cintra

Assistente de cenografia Linda Gomes Teixeira

Música Paulo Brandão

Banda sonora Paola Porru e João Coelho

Montagem Fernando Correia

Ajudante de montagem Manuel Fragoso

Iluminação Luis Miguel Cintra e Cristina Reis

Montagem eléctrica e operação de som e luz José Eduardo Páris

Guarda-roupa Emília Lima e Alfaiataria Roma

Costureiras Ofélia Lima, M. Graça Gonçalves, Clotilde Dias, Maria Conceição, Maria das Relíquias e Noémia Rosa

Director de cena Luís Lima Barreto

Interpretação

O Capitão Luis Miguel Cintra

Laura, sua mulher Manuela de Freitas

Berta, sua filha Sandra Paula

O Doutor Ostermark, médico Ruy Furtado

O Pastor, irmão de Laura Luís Lima Barreto

Margret, velha ama do Capitão Glicínia Quartin

Nöjd, soldado do regimento do Capitão Francisco Costa

Svärd, ordenança do Capitão Gilberto Gonçalves

Apoio de Luiza Neto Jorge, Henriqueta Maya, Lizzie Brassart, Emmanuelle e Thierry Consigny, Olivier Giel, Paola Porru, Liliana Nogueira, Sandra Almeida, Rita Dias Marta, Patrícia Faria, Vítor Canejo, Sousa, João Coelho e Maria Helena George

Lisboa: Teatro do Bairro Alto. Estreia: 31/01/1986

45 representações

Companhia subsidiada pela Secretaria de Estado da Cultura

Este Espectáculo

No primeiro espectáculo do nosso Ciclo Strindberg, páscoa era a peça de teatro que o Mestre de a ilha dos mortos dava a ver ao Morto. Pai é talvez outra peça que nesse momento o Morto poderia ter visto. E sobre ela poderia ter respondido também à pergunta do Mestre “Pareceu-te verdade? “Mais que verdade, mas pesada, terrível.” O Morto tê-la-ia visto, no dizer do Mestre, como imagem da vida. O Morto ainda teria confundido “o teatro do palco” com o “teatro da vida”. Teria tratado como realidade “o sonho de um sonho” que é o teatro, no dizer do Mestre. Teria tomado também esta ficção como realidade.

Por ser talvez outra peça que o Morto poderia ter visto, é no mesmo grande espaço que ficou de a ilha dos mortos, (nesse mesmo espaço que será o de sonata dos espectros) que, no lugar de páscoa, representamos Pai. Pai é também uma peça desse teatro do sofrimento que víamos na páscoa, o mesmo repertório de mentiras, de comportamentos falsos, de personagens que se desconhecem, de conflitos ocultos. É também a imagem da família rasgada entre si e rasgada por uma sociedade mesquinha, prisioneira da culpa. Mas Pai é uma peça anterior a páscoa, escrita treze anos antes, tinha Strindberg 36 anos, a nossa idade, não rondava os 60 como quando se pôs a escrever a ilha dos mortos ou quando escreveu a sonata. Sobre os personagens de Pai não pesa ainda o olhar deLindkvist ou o olhar de Deus. O olhar de Deus ainda está dentro do conflito, choca nas consciências, leva à loucura. Pai põe em cena um processo de enlouquecimento. Em páscoa já a loucura de Eleonora redime a realidade. páscoa podia ser mostrada ao Morto pelo Mestre. Mas talvez o Morto ainda tivesse visto Pai sozinho. Ou não chegou a ver, saltou para o palco. O Capitão era o Morto, o Morto era eu.

Por isso demos a Pai um novo tratamento. A transparência das janela de páscoa, fechámo-la com pesadas cortinas e dois pedaços de grandes paredes com portas, com as três paredes do teatro naturalista. O chão não sangra como em páscoa. O vermelho, côr do sangue e da carne passou para a pele dos personagens e luta ainda com o negro côr da morte. O vermelho e o negro que quisémos para páscoa, para o cartaz do ciclo, estão ainda lado a lado quando a peça começa e devia abrir o pano. Se em páscoa se fala de luz a cada instante, em PAI ela ainda está na chama do candeeiro. A luz está prisioneira. É a luz que o Capitão atira à cara da mulher.

Também o nosso trabalho se colou agora à pele dos personagens. Esquecemo-nos da luz que atravessava as paredes de páscoa, Construímos o mundo do Capitão, de Laura e dos outros fechados na sua casa, naquela sala estranha, naquela “jaula de tigres”. Falámos só do seu amor, do seu ódio, esquecemos o que os personagens desconhecem, deixámos que todas as contradições se sentissem, explodissem entre os personagens ou os actores. O meimendro de que se falava na páscoa e que tinha posto Eleonora a ver como se fosse através duma lente de aumentar, ou a ver muito mais longe do que os outros, diz o Capitão que o tomou quando Laura lho verteu gota a gota na orelha, quando o pôs a duvidar. Talvez o único. Os outros desconhecem esse olhar. E o Capitão está ainda a aprendê-lo. Foi no choque das pequenas forças de cada personagem que trabalhámos até muito tarde. Sem melancolia. Foi por isso um trabalho duro em que a presença de mais um olhar de encenador contou para agravar violências fundas, e em que quisémos que fosse fundamental o encontro de várias pessoas criadoras que se estimam tanto e que têm práticas tão ricas e diferentes na sua vida de actores. Com a dúvida a meter-se-nos gota a gota na orelha: Pai é uma história de amor? Falamos da perfídia de Laura, ou da sua debilidade? Do ódio ou do amor? “O amor entre os sexos é um combate” diz Laura. “A mais virtuosa das mulheres”, como Penélope, no dizer do Capitão? Onfália, rainha da Lídia, que tornou Hércules em seu escravo e que o punha a fiar lã, e que com ele partilhava a cama era sua amante ou sua patroa? Hércules amava Onfália? A história de Pai é a de um assassínio ou de um suicídio? É o Capitão que enlouquece ou é o casal? É o Capitão que enlouquece ou os outros que o dão como louco? Se não estivessem tantos personagens atrás das paredes, Laura teria atacado com a dúvida o Capitão? Se o novo médico não tivesse chegado, Laura teria dado o Capitão como louco? Se Margret não tivesse vestido a camisa de forças ao Capitão, ele teria enlouquecido? E outras dúvidas mais: se o casal não tives-se passado a família, se Berta não existisse, haveria o mesmo drama?

Também não soubemos se Pai é uma tragédia. Strindberg hesitou. Que substitui o destino? Quisémos, no entanto, que a verdade que pudesse nascer do espectáculo saltasse do quotidiano, dos pequenos gestos, da verdade pequena, banal da vida, das pequenas verdades de cada actor ou de cada personagem. Fomos confundindo, como o Morto da ilha, esta ficção com a realidade. Deixámos a tragédia para o fim. Apostámos que Pai chegará a tragédia se assim tiver de ser, surgindo da verdade de si mesma. Naquela caixa negra construímos uma imagem das nossas consciências divididas. Deixámos ficar as dúvidas, as nossas contradições, as nossas derrotas.

Luis Miguel Cintra

O que é este espectáculo? Quem são eles? Amam? Quem está louco? Quem assassinou? A criança? A mulher? A mãe? Os outros? Outro ainda? Todos eles?

Dois meses de incertezas, de procura de uma verdade que se afasta. Cava ela própria o fosso que nos separa dela, cada vez mais fundo. A cada novo passo que damos.

Para falar de amor era preciso odiar? Era preciso mais uma vez estar em guerra para compreender que a paz existe? É preciso acusar para perdoar? Mas perdoar quem? De que culpa se trata? A culpa existe? Todas às definições que dávamos dos personagens só podiam tomar forma, existir, a partir do momento em que aceitávamos, sem procurar, a mais forte contradição. Margret tinha a doçura do colo de uma mãe e logo aparecia a imagem de Medeia assassinando os filhos. Depois era a imagem da Pietá que embala o filho. Era necessário escolher entre a Medeia e a Pietá? Uma Pietá em que a mãe matou o filho?

O Pastor parecia-nos ligeiro e inconsciente? Indiferente ao mal-estar deste casal? Indiferente até à ausência? Talvez, mas ele volta para ser o único a acusar de assassínio a irmã, de assassínio psíquico. Mas ele vai bendizer a morte física. O amor fraterno é mais forte que a amizade? É por dever moral que defende a irmã e dela se torna cúmplice? É por dever religioso que benze este cadáver? É por fraqueza que nada faz pelo seu amigo? A menos que seja um herói que não trai…a família:

O Médico, o único estranho, nesta família, era culpado, já que era consciente, lúcido, objectivo? Talvez seja ele quem mais sofre, dividido, rasgado entre a sua consciência moral e o seu dever social, consciente da sua própria contradição; mais humilde que nenhum outro perante A Verdade. “Deixemos de lado as convicções”: diz ele ao Pastor. Mas, sem aquela camisa de forças, o Capitão teria morrido, teria enlouquecido? E sem a camisa de forças, sem a loucura e sem a morte, Laura teria pedido perdão ao marido?Berta era a razão de viver do Capitão ou era esse alguém “que veio com uma faca e fez um corte debaixo do enxerto” que o ligava a Laura para crescer “numa só árvore mais perfeita”? Berta existe. É a origem da morte deste casal? Berta existe. Ela é o laço que torna este casal em família? A família é o fim do amor? Porquê? “O amor entre os sexos é um combate”. Deste combate nasce uma criança. Com esta criança começa o fim do amor? Com a morte, morte do amor, morte do laço que os unia, morte psíquica, morte física, com a morte chega a liberdade, com a loucura começa a consciência, com a loucura nasce a palavra. Palavra de verdade? Onde começa o crime de Berta? Onde começa a esperança de outra vida, doutro gosto que não o da morte, pela existência deBerta? O gosto, a esperança de vida, de criação, de luz? O leite que bebeu era o do amor com o do ódio? Da morte ou da criação? Da vida? Ela faz parte desta história, deste mundo que mata por amor? Como Margret? Como Laura? Como o Pastor, o Médico? Como Nöjd? E a vítima não seria o assassino, o seu próprio assassino? Ele deseja a sua morte (“Agora quero morrer”) mas suplica “Peço-te a graça da minha vida”.

Um homem que baseou o seu amor, o equilíbrio da sua vida, no abandono total e ilimitado, na confiança na sua mulher? Este sábio que não sabe nada, não segue o seu caminho de verdade “ transparência “ generosidade, morrendo com a morte da confiança, morrendo com a morte do seu amor? Desejando ou aceitando esta morte?

Quando descobre a loucura, ao mesmo tempo que descobre a morte física e moral, aprende, conhece, uma nova maneira de viver. Reaprende a falar. Reaprende a compreender, a “saber”, saber que “Nunca se pode saber nada”, a escutar, a olhar. A amar. Mas é da loucura, é da morte, é através delas que ele reaprende a andar, é através delas que ele consegue voltar a ver o mundo. É através delas que ele encontra a sua verdade, é ela que ele deseja. Não compreendeu a sua condição humana senão aceitando, desejando a morte. Morte da sua confiança. Morte do seu amor; reconhece o amor. Morte do ódio; reaprende o ódio. Morte dá existência da sua filha; descobre a Criança (“Deixai vir a mim as criancinhas”). Morte de todas as certezas; nascimento da verdade. Sem acusação. Sem culpados.

Mas é também um homem que luta para sobreviver, recusa a morte, a dúvida, a verdade, que recusa o ódio, a guerra, que recusa a paz.

Para Laura, as contradições são tão fortes no próprio coração de Strindberg que ela se torna talvez na sua personagem mais simples, mais unida em si própria! Quando chegávamos a sentir a sua força à altura da sua fraqueza, a sentir tanto de desejo como de abandono, tanta mediocridade como grandeza, tanto sofrimento como prazer, de luta como de desespero, quanto mais ela afirmava a sua força, a sua superioridade, a sua inteligência, mais devia aparecer a sua necessidade de protecção e a sua inconsciência: só então sentíamos a verdade de Laura, a verdade de Strindberg.

“De que se trata nesta luta de morte senão precisamente do poder” , diz ela. Poder? Sim, poder de amar, de proteger, de ser amada e protegida, poder de ódio, a força dos fracos! Falta-lhe o poder da morte, da sua morte, a força da sua morte.

O vencedor do combate é o sobrevivente que vomita a sua dor, como ela, ou aquele que morre bendizendo a mulher? O que sabe morrer ou o que conseguirá sobreviver?

De todas estas perguntas, destas contradições, destas lutas, destas tensões, destes combates se alimentou o nosso trabalho. Todas estas afirmações de cada vez nos traziam outra dúvida maior. Nunca conseguimos definir, pôr um limite, parar o combate. Senão na aceitação da dúvida, do combate, das contradições.

Mas num espaço tão grande como o é o do infinito do ser humano, sobre que valores poderíamos construir esta história? Que papéis há que sejam mais difíceis de interpretar que aqueles que são tudo e não são nada? O único ponto de referência foi o silêncio. Porque o silêncio existe se a palavra existir também. Porque ele implica atitude do actor, atitude moral, humilde, para com o seu personagem, para com o autor, para com o público. A maior humildade no maior orgulho. Esconder-se para se expor. “Só um actor entende que para falar verdade se tem de esconder. Mas que para falar verdade terá de falar de si, das coisas que conhece. Que essa ambiguidade seja a arma da verdade, só um actor pode saber. E só grandes consciências terão, como Eduardo, coragem para só a usar até aquele ponto em que é verdade mesmo, em que o teatro não se torna em processo, em efeito, em mentira, em que não larga a vida.”

Paralelamente à busca desta verdade, deste silêncio, existe a busca do falso, da mentira, da culpa – onde está o mal, o bem? Onde está o verdadeiro e o falso? “Nunca ninguém pode saber”.

Talvez só buscássemos a verdade do ser humano que representava Nöjd; que representava Berta, ou o Doutor, Margret ou Laura, ou daquela que representava o Capitão, daquela que representava Svärd.

O Luis Miguel admite como conclusão do trabalho sobre páscoa: “Escondermo-nos atrás de personagens o que de mais íntimo há em nós. Para que exista de verdade a única coisa para que trabalhamos, uma relação verdadeira com o público, a sinceridade, a transparência”.

Parecia que também agora, mais uma vez, a verdade que acima de tudo nos interessava era a da relação com o público, a verdade dessa relação que só existe no silêncio que une o palco à sala; público – criança que escuta, observa, procura a verdade que não encontramos, a dos personagens, através daquela que nos interessa, a verdade da sua escuta, da sua busca, do seu papel, do seu silêncio – activo. Nunca o respeito é suficiente, nunca a humildade do palco para com a sala é suficientemente grande para que exista este silêncio.

Anne Consigny