20 - O Labirinto de Creta

Ficha Técnica

O Labirinto de Creta

Uma colagem de textos de Gil Vicente, Goethe e Brecht

A encenação faz uma montagem de textos de outros autores com o texto de O Labirinto de Creta: Correia Garção (vários poemas, trechos de O Teatro Novo, Assembleia ou Partida) e Matias Aires (Reflexões sobre a Vaidade dos Homens e Carta sobre a Fortuna)

Encenação Luis Miguel Cintra

Cenário e figurinos Cristina Reis

Música Paulo Brandão

Direcção vocálica Maria João Serrão

Marcação coreográfica Vicente Trindade

Assistência de encenação Luís Lima Barreto

Assistência de cenografia Linda Gomes Teixeira com a colaboração de Margarida Reis, Paulo Cintra Gomes e Nuno Bruno Soares

Pintura do telão da cena do Labirinto Roiz

Montagem Fernando Correia

Assistência de montagem João Churro

Guarda-roupa Emília Lima

Costureiras Clotilde Ezequiel, Clotilde Dias, Isabel Magro, Isabel Norberto e Maria Antonieta

Luzes Carlos Augusto e Luis Miguel Cintra

Acompanhamento musical Irene de Mello

Interpretação

Teseu, príncipe de Atenas, amante de Ariadna Luís Lima Barreto

Minos, rei de Creta Gilberto Gonçalves

Lidoro, príncipe de Epiro, amante de Ariadna Rogério Vieira

Tebandro, príncipe de Chipre, amante de Fedra Luis Miguel Cintra

Dédalo, Barbas Costa Ferreira (cedido pelo Teatro Nacional D. Maria II)

Licas, embaixador de Atenas José Manuel Mendes

Ariadna, filha de el-rei Minos Márcia Breia

Fedra, filha de el-rei Minos Alda Rodrigues

Taramela, criada de Ariadna Raquel Maria

Sanguixuga, velha, criada de Fedra Dalila Rocha

Esfuziote, gracioso, criado de Teseu Francisco Costa

Soldado António Pedro Borges

Colaboração de Augusto Sobral, Comuna, Teatro Nacional D. Maria II e Teresa Porto

Lisboa: Teatro do Bairro Alto. Estreia: 18/03/1982

79 representações

Companhia subsidiada pela Secretaria de Estado da Cultura

Apoio da Fundação Calouste Gulbenkian

Este Espectáculo

Este espectáculo parte de uma antiga e eterna paixão: o teatro de António José da Silva (O Judeu).

Não se chama esta companhia Teatro da Cornucópia, personagem de outra destas “óperas” (Anfitrião ou Júpiter e Alcmena)? Não se chama este teatro Teatro do Bairro Alto muito menos por causa da zona e Lisboa em que fica do que por homenagem ao teatro de bonifrates do Judeu?

Paixão porquê?

Tomemos, como tomamos neste espectáculo, o labirinto de Creta como caso exemplar e desconhecido dos nossos palcos modernos. o labirinto começa por ser nas convenções que usa, uma típica comédia da tradição menandrina (…). “O tema principal é o esforço bem sucedido de um jovem para enganar o seu opositor e possuir a rapariga que escolheu. O opositor é geralmente o pai”. Teseu pretende Ariadna contra a vontade do pai, o Rei Minos, que o quer matar no Labirinto. Causa material da comédia: o desejo do herói; causa formal: a ordem social representada pelo velho, neste caso o Rei Minos. Duas ordens sociais se confrontam: a ordem anterior ao início da comédia, neste caso o tributo ao minotauro que obrigaria que Teseu morresse no Labirinto, personificado na personagem do Rei: a ordem da reconciliação social do fim da comédia em que, vencido o obstáculo, o indivíduo é liberto de uma sociedade sujeita a humores e se integra numa sociedade finalmente justa, neste caso Uma sociedade à glória de Cupido. Só que, se repararmos bem, isto não é a trama deste labirinto de Creta mas sim a trama de um qualquer outro labirinto anterior, arquetípico, imaginário, a que o labirinto do Judeu se refere, considera implícito, mas corrompe, subverte. O esquema menandrino “rebenta pelas costuras”.

Para já, a intriga de Teseu, ajudado por Dédalo, vencendo o minotauro para se casar com Ariadna é a verdadeira intriga da peça? Ou a verdadeira intriga é a intriga conduzida por Ariadna para levar Teseu ao sarau do paço, enganando Lidoro, o seu pretendente oficial e vencendo a irmã, Fedra, também pretendente de Teseu? O obstáculo ao amor de Teseu por Ariadna é o minotauro ou a existência de um outro pretendente (Lidoro)? Quem conduz a intriga é Teseu ou Ariadna? Há no Labirinto pelo menos duas intrigas cruzadas com re-solução simultanea: a intriga “mitológica” e a intriga amorosa. E como participam delas os criados? Colaborando na resolução da intriga, como era típico da comédia menandrina? Antes aqui a complicam, ou as complicam, criando novas confusões, criando uma terceira intriga essa, ainda por cima, sem qualquer obstáculo a não ser um obstáculo falso: o casamento deTaramela com Esfuziote teria algum obstáculo que não fosse o da própria mentira de Esfuziote para o conseguir - passar-se por Teseu? Ou será que também aqui a intriga não é esta e é antes a de Esfuziote fugindo também de ser levado ao Labirinto aonde o Embaixador Liças o queria levar para cumprir o número de sete mancebos necessário ao tributo do minotauro?

Trata-se de um desenvolvimento do esquema menandrino ao gosto setecentista? Trata-se de uma complicação rococó do esquema tradicional?

Trata-se concerteza de um esvaziamento moral da comédia. Tentemos explicar:

A resolução cómica implica a correcção de um erro, o reconhecimento baseado numa cumplicidade com o público, de uma (nova) norma moral. Qual a cumplicidade que aqui se estabelece? Qual é o erro cómico? É o erro de Minos ao mandar Teseu ao Minotauro? É o erro de Lidoro ao pretender Ariadna? Que nova norma moral se estabelece? Creta sem minotauro? O triunfo de cupido? Novamente rebenta o esquema pelas costuras. Repete-se no fim da comédia que “só o amor é o verdadeiro labirinto”. Terá sido esse o labirinto que Teseu venceu. Que se castiga? Que se corrige? Uma sociedade onde não reina o amor? Como? Se o coro final tão abertamente lhe chama “monstro”? Se em toda a peça mais se não faz senão galhofar dos “sopapos do cupido e dos pontapés de Vénus” como Esfuziote diz a Taramela? Se, como diz Pierre Furter no seu admirável texto sobre o teatro do (…), o público não podia atribuir nenhum valor humano a estas personagens – bonifrates, à sua caduca linguagem amorosa? Concluímos que se alguma ordem nova ordem triunfa no fim do labirinto, outra será que não a da resolução normal do conflito menandrino sobre o qual ela se constrói. Antes talvez será o triunfo da própria ordem, o triunfo sobre a confusão, sobre o universo labiríntico, na intriga como na linguagem, nos sentimentos como na inteligência.

Entreteve-se a comédia com valores falsos. A comédia esvazia-se dos próprios valores que utilizou. Sintoma de crise, alimentado pelo que se destrói. Suspeitam-se novos e inconfessáveis valores. Suspeita-se, ainda longe do teatro, nova mentalidade, a mentalidade da clareza. Da simplicidade? Da sinceridade? Da razão? Atrás do coro final “Numa alma inflamada de amor abrasada, cruel Labirinto fabrica o amor, porém quem espera o bem de uma fera, acertos de um cego, de um monstro favor”, não será lícito já adivinhar o “Fortunato l'uom che prende ogni cosa pel buon verso, e tra i casi e le vicende Da ragion guidar si fa” de Cosi fan tutte? É com certeza o fim do teatro barroco, a descrença na visão labiríntica do mundo, é com certeza o nascimento de uma outra visão (de uma nova classe?) aqui afirmada ainda só pela negativa, pela crítica, por uma crise da comédia.

Tudo faz então sentido. A utilização de uma mitologia morta (as personagens gregas de Teseu, el-Rei Minos, o mito do minotauro, etc.), não só a criação de um obstáculo em que já se não acredita (ainda a questão do minotauro) como de um objectivo em que se não acredita também (o amor de Teseu por Ariadna ou de Ariadna por Teseu - esvaziado de conteúdo humano), a presença em cena de personagens sem conflito verdadeiro (Esfuziote, Taramela), a utilização de mágicas em que se não acredita também (Esfuziote convertido em pássaro), a invenção de um esquema morto, de um teatro vazio.

Se O Judeu não faz o triunfo da burguesia, se não traz o mundo para o teatro como Goldoni, só dois anos mais novo que ele, em Itália entretanto fazia, pelo menos sente de forma genial a mesma crise, acaba com certeza com o barroco. (Apetece adivinhar que teatro faria se a Inquisição o não tivesse morto e se como Goldoni fosse ainda vivo no final do século).

Mas vazio ou não o teatro do Judeu estabeleceu ainda cumplicidades. Que permitiram o riso. Que fizeram existir a comédia. Algumas cumplicidades “teatrais”, claro: o reconhecimento de um género, dos esquemas tradicionais da comédia, da ópera, reconhecimento de uma linguagem vazia nos personagens “nobres”, muitas outras com certeza que agora nos escapam. Cumplicidade sobre o próprio processo: o descrédito das convenções, que permitem a presença em cena de personagens que fogem à convenção mitológica que são ao mesmo tempo, como este mesmo teatro, participantes e espectadores destas desacreditadas convenções - Esfuziote, ou Taramela ou Sanguixuga com o grau de maior ou menor ingenuidade que a natureza lhes deu. Cumplicidade de uma crise de valores. De que obviamente não teriam participado os resistentes à mudança.

Mas que resta afinal desta cumplicidade? Em que é que este teatro terá acreditado ou acredita, se tudo nele é jogo sobre coisas esvaziadas de sentido? Aonde reconheceremos a razão de uma paixão? Que havemos de concluir senão que no prazer do próprio jogo, no gosto da inteligência, na alegria da perca de valores, no festejo de cumplicidades passadas para abrir uma janela à História?

Também nós não acreditamos nas convenções com que este teatro se faz. Não acreditamos se calhar já em convenções nenhumas ou em qualquer regra que seja para fazer teatro ou para criar cumplicidades no teatro ou noutro sítio. Mais ainda: reconhecemos, como o público do Judeu, os valores, e não só teatrais, sobre os quais o Judeu construiu as suas peças? Mas se nos queremos reconhecer no prazer do jogo, na total disponibilidade, na vitória sobre a “crise”, como a havemos de reconstruir ou de explicar? Como havemos de “encenar” o labirinto de creta dois séculos e meio mais tarde?

Foi com estas dúvidas e afinal com grandes descrenças sobre a eficácia de qualquer modo de o encenar, de qualquer estilo, que nos resolvemos por criar e destruir sucessivas ilusões, modos de representações diferentes. Resolvemos perspectivar cada momento, fazendo um pouco como O Judeu, criando encenações, logo destruídas, deixando ou esperando, que acabe por vencer só a alegria de estar, de brincar, de inventar jogos para que, já que não representamos o mundo, representemos, façamos teatro, para que ao mundo estejamos disponíveis.

Começamos assim por perspectivar o Judeu com o seu futuro, ou seja localizando a nossa 1ª encenação (a 1ª cena) 30 anos mais tarde. Aproveitamos para ajudar a corrigir esse erro comum de que o século XVIII é uma mesma época. Tentamos marcar como está partido ao meio, como a época seguinte, a 2ª metade do século, é diferente. E como suspeitamos, terá engolido a anterior crise, terá outra vez fechado janelas como as que o Judeu abriu. Fomos buscar o teatro novo de Correia Garção, outros textos de Correia Garção também, e inventámos uma família nos anos que se seguem ao Terramoto.

Essa família prepara um espectáculo, cita frases de uma peça já passada, já vazia, recuperada, ensaia-lhe cenas, codifica e descodifica cenas, alheia a qualquer “mensagem” sim, mas utilizando-a para qualquer negócio de meninas e dotes. Procura um herói, tenta transformar o que convencionámos ser uma espécie de preceptor, um talvez estrangeirado, um intelectual, no seu “Teseu”, não sabem se o valentão que ainda lembram das comédias espanholas ou um qualquer namoradeiro galanteador. Não dão lugar a Esfuziote, à invenção da alegria, só reconhecendo nele o tradicional gracioso.

Com o jogo de correspondências ou não dos “empregos” dramáticos da peça do Judeu com as diferentes figuras do pequeno xadrês burguês do teatro novo (acrescido de peças que lhe acrescentámos – a do “intelectual” –, o futuro Teseu por exemplo) partimos da convenção que ainda nos é mais próxima, a tradição realista, e abrimos hipóteses para uma análise das relações hierárquicas ou dramáticas dos personagens do labirinto à luz dos esquemas sociais do século XVIII. Mas se essa é uma hipótese que nos diverte (se é aliciante fazer corresponder o Rei Minos ao pai agiota do teatro novo e as duas princesas de Atenas às suas duas filhas ou o primo do Brasil a Dédalo – o “barbas” do labirinto, por exemplo, e aliciante ver como Esfuziote não tem lugar naquela assembleia senão reduzido a um personagem que não é, ou como oTeseu que inventámos para a casa de Aprigio Fafes é incompatível com o Teseu do labirinto), não é nela que apostamos para o nosso espectáculo.

Acreditamos que o teatro do Judeu se faz acima de tudo com personagens de teatro. O processo é o contrário. São personagens de teatro que às vezes (muitas vezes é certo) se encontram com as da vida. E daí nasce a faísca.

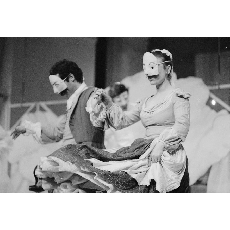

Partimos portanto da situação lançada no teatro novo da montagem de um espectáculo (pago pelo dinheiro do Brasil – e muito nos diverte também, inventar mais esta cumplicidade – a de pôr a questão financeira no centro da questão do teatro) para saltarmos para a 2ª cena em “esquema” de ensaio. A ideia passa a ser a da invenção do “estilo”, a da invenção da convenção, dos saltos de tom de representação, da impostação ou não da voz, da criação de uma atitude. São ainda, mas cada vez mais vagamente, os personagens do teatro novo, tentando “transformar-se” nos personagens do Judeu. Correspondem estas duas primeiras cenas do nosso espectáculo às cenas do lançamento da intriga no labirinto de creta. Só que, quando chega à cena em que Esfuziote se “declara” a Taramela, fazendo-se passar por Teseu e assim se lança a intriga dos graciosos na peça, o nosso ensaio passa a parecer coisa viva, os criados sabem o seu papel como se conhecem a si próprios, gostaríamos que o “salto” se desse e que o poder de invenção de linguagem do Judeu começasse a vencer esta espécie de destroços de uma “arte” em que até aí nos movíamos, Creio, aliás, não ser por acaso que essa é, a 1ª cena forte da peça, e que seja também aquela em que a questão da ascenção social dos personagens dos criados (não resolvida no fim da peça) é pela primeira vez mais claramente lançada.

Na 3ª cena andam os “príncipes” do labirinto (esperamos que já identificados como tal) de texto na mão, tentando decorar o seu papel “metendo-se” nos seus papéis. Nessa zona de transição do espectáculo como na fase de preparação de um espectáculo a que ela corresponde, nessa antecâmara da acção, “encontram-se” na mera troca de palavras, no vazio de qualquer 3ª dimensão. Estão prontos para entrar na intriga na sua simples condição de convenções. É a partir daí que tentamos passar a nova zona em que várias concepções de “enquadramento”, da construção do palco, procuram o tom certo para que essa intriga possa estabelecer-se. Oscila o espectáculo entre o poder mágico de uma cena como a do veneno e do fio (cena IV da 1ª parte) onde aliado ao tom da ópera séria reencontramos a força popular de “topoi” como o frasco do veneno ou o fio do Labirinto, o tom solene a que a cena final da 1ª parte se refere, e a ousadia carnavalesca da cena do minotauro. Na cena de transição que é a do início da 2ª parte fizémos coincidir a ideia de preparação da intriga contida na peça quando as quatro mulheres se (des)encontram preparando a questão da ida ao sarau com a própria ideia de preparação do cenário.

Quando se chega à cena do sarau toda a intriga (ou as diferentes intrigas) está lançada, a tal brincadeira com as convenções está assumida ou ultrapassada. Vence o ingénuo gosto de acrescentar novas “brincadeiras” (a cena do espelho, a cena da sala dos enganos com todo o jogo com a vaca, a segunda cena na sala do Labirinto onde existe a coluna com gabinete secreto, a própria transformação de Esfuziote em pássaro) até ao desenlace final já há muito adivinhado por todos. Divertimo-nos nós (depois de arrematarmos a ideia do teatro dentro do teatro lançada na 1ª cena com um ajuste de contas entre o Mestre Arnaldo – Liças e o Artur Bigodes - Dédalo, meio da nossa autoria meio da autoria de Correia Garção) a encenar estas cenas sem mais má consciência, abandonando as anteriores perspectivas, transformando o nosso cenário em cenários sucessivos, representando as cenas pelo prazer que dão, dando finalmente toda e só a palavra ao Judeu. Abandonamos no fim os fatos “de cerimónia” por assim dizer, fazemos nosso um prazer antigo.

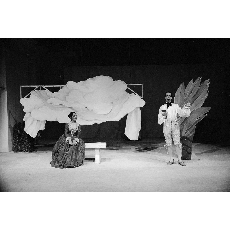

O cenário e os fatos

Para esta linha de desenvolvimento do espectáculo o cenário e os fatos eram um dado fundamental. Duplo prazer: reencontrar a importância que sempre temos dado a esta parte do nosso trabalho e encontrá-la como parte integrante do teatro desta época.

Havia que criar dois guarda-roupas para os fazer jogar entre si nos dois planos criados pelo espectáculo: a representação realista da família da segunda metade do século XVIII, os personagens do Judeu primeiro representados por essa família, depois personagens sem mais. Com a ideia de que a parte mais “luminosa” do espectáculo deveria ser aquela em que já nenhuma “interferência” existiria entre o labirinto e o público, começámos por querer fazer um guarda-roupa para o início (casa de Aprígio Fafes) baço, cores neutras, castanhos, cinzentos, e um guarda-roupa com cor para “os fatos do teatro” (os fatos dos personagens do Judeu). Deviam os primeiros ser evidentemente realistas, “vividos”. Deviam os segundos ser evidentemente teatrais, formalizados. Procurámos duas fontes extremas para tornar clara a oposição, duas fontes estrangeiras, é certo, já que a iconografia portuguesa da época é como sempre pouca, ou desconhecida, ou de difícil acesso: os quadros de Pietro Longhi para os primeiros, as gravuras da ópera e do ballet da época ou da época imediatamente anterior (pensando que há neles uma convenção que parte do século XVII e que sofre poucas alterações e também que em casa de Aprígio Fafes não se fazia teatro de vanguarda e ainda que as convenções de teatro de que o Judeu parte para criar o seu teatro sairiam assim mais à vista). Trabalhámos longamente sobre estes “fatos de teatro” procurando-lhes as cores e uma espécie de desenho essencial. Acabámos por trocar as duas faces, por voltar ao esbranquiçado do pano cru para os segundos fatos não só por saudades do anfitrião, onde o tínhamos utilizado já, mas porque se revelava mais claro e menos “garrido”, como a nossa ideia nos pedia.

Ficaram tons rosados melancólicos para os primeiros fatos. Três personagens não deviam mudar: Esfuziote, Taramela e Sanguixuga. Porque são personagens modernos numa intriga antiga. Porque não sendo o labirinto de Creta uma tradução de Metastasio com intriga de graciosos acrescentada pela adaptação portuguesa como tantas vezes aconteceu, a sua função é, no entanto, parecida. Porque são, sem qualquer dúvida, uma ponte entre os personagens da convenção e os de carne e osso, entre as convenções de teatro e o mundo. Vestimo-los como na vida.

Para o cenário começámos por imaginar uma espécie de seis personagens à procura de autor, não porque quiséssemos fazer da temática ilusão-realidade o assunto do nosso espectáculo, longe disso, mas porque como já disse, pensámos que é nas falhas deixadas pelas ruínas de convenções que do texto do Judeu nasce o excesso, a comunicabilidade, “a alma do arame no corpo da cortiça”. Porque a presença de uma máquina envelhecida – o palco – seria indispensável. Também porque a presença no cenário da ideia do teatro como metáfora tão querida ao barroco, seria óptimo ponto de partida para mostrar como O Judeu a conhece, a utiliza sem já a tomar a sério, dela sai vitorioso. Sempre pensámos incluir, aliás, no espectáculo dois admiráveis textos de Matias Aires que transcrevemos em apêndice e que são exemplo do que dizemos. Na luta entre o tom metafísico que ainda tem o humor saudável do Judeu, deixámos vencer o segundo e acabámos por não lhes encontrar lugar no espectáculo.

Também a ideia de deixar, por assim dizer, o palco a nu, e nele construir sucessivos locais em sucessivas convenções, acabou por sair vencida. Primeiro, porque o nosso palco não é um palco antigo (onde estão os bastidores? onde está a teia e o proscénio? onde estão as galerias?), depois porque não resistimos a “figurar” a própria metáfora, uma espécie de ruínas de um qualquer cenário barroco, uma espécie de ruínas de Portugal, pintadas de fresco, transformadas e transformáveis num local de alegrias ou em sucessivos locais de fingimento. Por isso mesmo também não chegámos a construir um pequeno estrado ou um pequeno palco dentro do palco antigo, como tínhamos pensado fazer, até como homenagem a um espectáculo que sempre admiraremos, arlequim servidor de dois amos de G. Strehler. Mesmo quando mais nos aproximamos disso, na cena em que Teseu luta com o minotauro, não é uma reconstituição de um pequenino palco o que fazemos mas um jogo com essa ideia em que as luzes são eléctricas, as perspectivas destruídas, os rompimentos à vista. Deixámos que um desenho nosso, contemporâneo, invadisse todas as referências ao século XVIII. E quando chegamos a uma cena em que pretendemos que a “máquina” que criámos (aquelas colunas ou pilares) deixe de ser “distanciadora” (a cena da sala dos enganos), esperamos que já não se sinta o poder de metáfora alguma, que a vaca que tanto nos divertimos a inventar valha pela brincadeira que é, que a parede de blocos malva que rui no terremoto e que apaixonadamente “copiámos” de um lindíssimo espectáculo, (La vida es sueño de Calderón de la Barca, encenada por José Luiz Gomez e com cenário de Eduardo Arroyo) tenham o poder mágico que lhe damos, que o verde das paredes seja o verde da sala dos enganos de um Labirinto.

Se na última cena do espectáculo sentimos necessidade de exceder o palco, de meter “a mina que vai dar às ribeiras do mar” no fosso da orquestra, se Esfuziote voa num escadote, se na penúltima cena acreditamos na eficácia de um processo de teatro (a convenção de uma série de aberturas num pano pintado), é pela mesma razão. Gostaríamos de ter conseguido ir dirigindo o espectáculo até ao ponto de uma eficácia simples, directa, a um momento final de comunicação com as brincadeiras do Judeu, já sem recurso a visões históricas, ou com a História já a viver dentro de nós. Podem então os personagens do Judeu vestir os fatos do dia a dia, que a alegria terá já vencido o teatro.

A música

Trabalhámos na música dentro da mesma ordem de ideias, claro. Havia um material que era preciso “reconstituir”: a música das árias dos personagens ao longo da peça. Não se conhece qualquer música da época para esta ópera (ao contrário do que acontece com outras do Judeu). O que fizemos foi compor música que não é da época mas que, tal como os fatos, da época retira os seus desenhos, as suas convenções. Interessava, para além de dar um tom de época, encontrar tipos de desenho musical que fossem reconhecidos como exemplos de diferentes funções que as árias vão tendo ao longo do decorrer da peça. Esperamos que pelo menos para os que reconhecerem nelas as referências à música do século XVIII, elas funcionem como jogo de reco-nhecimentos tal como no que respeita ao texto o fazemos em relação às convenções antigas. À falta de uma orquestra, e mais à nossa medida, em todos os sentidos, resolvemos acompanhá-las não com um cravo, muito mais raro e culto, mas com uma simpática espineta que, por acaso, bem podia estar também presente na casa de Aprígio Fafes. Também aqui apostando na utilização do mais imediatamente reconhecível.

E também na música quisemos criar dois planos – uma distância. Foi assim que pontuámos o espectáculo (muito mais para o início do que para o fim, pelas mesmas razões por que evoluímos no mesmo sentido em toda a encenação) com intervenções contemporâneas, irmãs do chão côr de rosa ou das paredes verdes. Depois foi um pacientíssimo trabalho de tentar cantar sem qualquer pretensão de cantar bem mas tão só o suficiente para pôr todo este jogo de sentidos a funcionar em mais um campo. Nenhuma distribuição de papéis foi feita a pensar que fulano cantava e sicrano não. Assim se explica que alguns dos momentos mais difíceis neste aspecto tenham cabido aos que mais tiveram de trabalhar para os conseguir. Mas até em pontos destes fazemos questão em deixar o jogo aberto, em nos expor até aos nossos pontos mais vulneráveis.

Os actores

Ensaiámos este espectáculo durante um ano. Com interrupções, é certo, com dois outros espectáculos pelo meio – não se paga! não se paga! e dou-che-lo vivo, dou-che-lo morto – mas sempre em contacto com o texto. Houve primeiro uma fase de distribuição de papéis (que veio depois por necessidade das tão longas circunstâncias a alterar-se – o Costa Ferreira só há poucos meses se veio juntar a nós, o José Manuel Mendes só depois de dou-che-lo vivo, dou-che-lo morto o descobrimos para nosso Mestre Arnaldo/embaixador Licas, o Borges só há pouco tempo veio juntar ao espectáculo um elemento que sempre quisemos que nele figurasse, a consciência da importância das colónias no Portugal do século XVIII. Raras vezes terá havido distribuição tão confortável e, aqui sim, tão fora de qualquer convenção teatral. Apostámos, mais do que em saber, técnica, experiência ou talento, em pessoas de carne e osso, em “almas” para os bonecos do Judeu. Foi essa primeira fase também uma fase muito longa de leitura do texto, de tornar falável o texto do Judeu; os seus ritmos, os seus arabescos. Passámos vezes sem conta, sem cenário, com todas as marcações que nos passaram pela cabeça, as cenas do labirinto. Interrompemos depois. Voltámos com a ideia de um qualquer teatro dentro do teatro. Procurámos criar distâncias: estilos de falar, poses para o gesto. Acrescentámos à primeira cena O Teatro novo. Do choque de dois textos se foi clarificando a abordagem ao texto do Judeu. Depois de uma longuíssima fase também de preparação do cenário e da mecânica interna das cenas passámos ao palco. Começaram a surgir dificuldades: o reencontrar de referências (a ópera, os personagens-tipo), a descoberta dos tempos (como inventar tempos de reacção paralelos, como prolongar reacções pelos tempos dos outros), o tom dos apartes, a importância da contracena, o jogo dos tons, a representação da pontuação, a invenção de um jogo de humor e não de emoção, a capacidade de interromper o fio para as pausas das canções, encontrar no meio de um código de comportamentos uma base verdadeira e pessoal para cada personagem, criar relações de sentido entre os dois níveis de representação (Correia Garção/Judeu), esquecê-los e deixá-los falar por si. Faltavam dois trabalhos: inventar o funcionamento técnico do espectáculo, feito à vista e pelos actores, utilizar os fatos para o jogo, não deixar que a marcação férrea dos bastidores perturbasse a representação, e, trabalho maior e meta de tanta canseira, permitir que a alegria invada tudo, que estar em cena seja estar na vida sem psicologia nem afirmação de personalidade. Fica este trabalho à responsabilidade de cada um e do público nosso sempre desconhecido. Ficámos com um espectáculo de mais de três horas onde não sabemos quem se reconhecerá. Se a comédia é possível num tempo destes, se neste tempo de trevas não são as trevas que cantamos, como pedia Brecht, é porque pensamos que só da invenção da alegria saberemos amanhecer. Enquanto a cumplicidade não for essa continuaremos a falhar. O que fazemos é um risco. Não cabe em preços de bilhetes nem em horas prefixas de duração de espectáculos. Empenhamo-nos até ao fim. E se no fim ficar só melancolia é porque sabemos que tudo isto, infelizmente, tem pouca razão de ser. Continuamos, e não só por vocação e prazer, a ser marginais.

Luis Miguel Cintra