90 - Um Homem é um Homem

Ficha Técnica

Um Homem é um Homem e A Cria de Elefante ou Tudo se Pode Provar (um entremez para ser representado no foyer)

de Bertolt Brecht

Tradução António Conde (Um Homem é um Homem) e José Maria Vieira Mendes (A Cria de Elefante)

Encenação Luis Miguel Cintra

Assistente de encenação Manuel Romano

Cenário e figurinos Cristina Reis

Assistentes para o cenário e figurinos Linda Gomes Teixeira e Luís Miguel Santos

Desenho de luz Daniel Worm d’Assumpção

Colaboração musical João Paulo Santos

Som Vasco Pimentel e Hugo Reis

Director técnico Jorge Esteves

Construção e montagem de cenário Abel Fernando e João Paulo Araújo

Montagem de luzes Rui Seabra com Ricardo Campos

Operação de luz e som Rui Seabra

Guarda-roupa Emília Lima

Costureiras Conceição Santos, Isabel Cirne, Maria Barradas e Maria do Sameiro Vilela

Conservação do guarda-roupa Alice Madeira

Contra-regra Manuel Romano

Cartaz Cristina Reis

Secretária da Companhia Amália Barriga

Interpretação

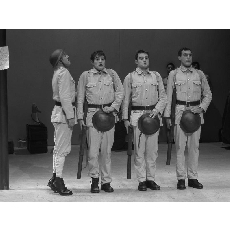

Quatro soldados de uma secção de metralhadora do exército britânico na Índia:

Uria Shelley Ricardo Aibéo

Jesse Mahoney Duarte Guimarães

Polly Baker Nuno Lopes

Jeraiah Jip Pedro Lacerda

Charles Fairchild, alcunhado o Cinco Sangrento, sargento José Wallenstein

Galy Gay, um estivador irlandês Dinarte Branco

Mulher de Galy Gay Cláudia Jardim

O senhor Wang, bonzo de um pagode tibetano Luís Lima Barreto

Mah Sing, seu acólito Cláudia Jardim

Leocádia Begbick, proprietária de uma cantina Maria João Luís

Soldados e crentes do pagode Henrique Cardador, João Lizardo e Tiago Matias

Pianista Nuno Lopes

Colaboração dramatúrgica de Vera San Payo Lemos e Luís Varela

Colaboração de Robin Jones e Teatro Nacional de São Carlos

Lisboa: Teatro do Bairro Alto. 07/04 a 22/05/2005

40 representações

Estrutura subsidiada pelo Ministério da Cultura/IA, Instituto das Artes

Apoio Vaves Neto Costa

Este Espectáculo

Há a guerra. Cada vez menos local. Cada vez mais do mundo inteiro. Pelo menos, temo-la todos visto todos os dias na televisão. Muitos homens que todos os dias matam outros e todos os dias se matam, mandados nem se pergunta por quê nem por quem. Militares e civis. A peça fala disso. Nesta parábola situada numa Ásia de fantasia há um exército de ocupação colonial que domina e extermina populações inteiras, há muitos homens que fazem a guerra e não sabem que guerra fazem e que são carne para canhão. Já por aí nos podia a peça interessar. Mas há mais que nos diz respeito: nesta comédia de soldados fala-se sobretudo da guerra que cada um vive dentro desta grande guerra, da sua relação com o colectivo. Do que é um homem na multidão dos homens e na ordem do mundo. E em tempos nossos de globalização, e de normalização de consciências e de corpos e de gestos, ou de “alienação”, como se costumava dizer, e de egoísmo, nada mais nos podia interessar. Estaremos a falar de desumanização?

A história da transformação do estivador Galy Gay é a história da integração de um homem numa massa humana ao ponto de deixar de ser quem é. Nada mais forte que um exército para construir a metáfora da normalização. Todos de farda. Todos iguais. Ele queria comer um peixe. Passou a comer arroz. Como todos. Tinha uma mulher só sua. Passou a ter as mulheres de todos. Tinha um nome. Passou a ter outro nome qualquer e a função que lhe deram, a que era necessária e que não escolheu: a de um quarto homem numa secção de metralhadora num exército de setenta mil soldados que faz uma guerra que ele não inventou. Reconhecemos na metáfora, quase cem anos depois de Brecht, o retrato dos nossos tempos. Mas peças destas não “retratam”. Interrogam. E a peça não é uma descrição. É a “anatomia” duma transformação. Uma análise. E é na problematização da transformação de Galy Gay que a peça mais nos diz.

Está escrito no subtítulo que o Dinarte no início do espectáculo anuncia: A transformação do estivador Galy Gay no acampamento militar de Kilkoa no ano de 1925. Contam-nos uma história, sim. Mas mais do que uma história, apresenta-se um caso. E, para melhor análise, ainda outros dois casos que dele são variantes: a transformação de Jeraiah Jip em deus e depois em Galy Gay, e a transformação de um sargento em civil. Durante quase quatro horas, em cenas quase avulsas, escritas muitas vezes em diferentes modos e graus de desenvolvimento, e que tocam quase a farsa e a tragédia e quase sempre roçam o burlesco, é a um julgamento que o público é convidado. Que se tente perceber que foi que afinal aconteceu a Galy Gay e se decida: condenamos ou não Galy Gay? A transformação de Galy Gay é negativa? Galy Gay é um idiota? Era melhor que tivesse ficado longe do mundo e da passagem do tempo, para continuar a ser quem era? Foi obrigado a esquecer o peixe, ou foi ele que decidiu abdicar dos seus desejos? Galy Gay transforma-se para sobreviver ou para viver? Muitas perguntas exemplares, muitas dúvidas. Para uso do espectador. Para que decida a sua vida. Porque Galy Gay é também Everymane o caso de Galy Gay é o de cada homem e dos homens todos. Mesmo no nosso tempo. Muito no nosso tempo. A transformação de Galy Gay são os tempos a mudarem em tempo de guerras, e o homem a mudar com o tempo, quando um homem não é nada e é um homem, e é sempre o Homem. Um tribunal filosofado. Na companhia de um poeta que nunca perde o barco: uma cantineira que já viu tudo e canta com o olhar da História e não larga os soldados pelos séculos fora, atrelada a todos os comboios. À luz dessa estranha lua que não pára de subir e descer no céu.

Não sei se a peça contém a decisão. A cada passo nos deparamos com a ambiguidade fundamental desta história com que Brecht se foi debatendo ao longo da vida a ponto de sentir a necessidade de, por tantas vezes e conforme o momento que estava a viver, a ir modificando, cortando cenas, acrescentando frases. A transformação foi boa ou má? Não sei sequer se é claro aquilo em que Galy Gay se transformou. Mudou de nome, mudou de profissão, mudou de mulher, mudou de vida, passou a ser soldado. Deixou de ser quem era? Ficou com o mesmo corpo. Que aconteceu ao seu “eu”? E que é um “eu”? “A personalidade!” “Tanto faz.”? Sei que se integrou num colectivo e aprendeu mesmo que “uma pessoa não é ninguém”, e que não perdeu o combóio da História. Mas sei também que passou a ser uma máquina de guerra. (E as duas últimas cenas excluídas na versão de 1938 e recuperadas em 1953 e que decidimos integrar no nosso espectáculo, bem o contam.) Fez bem ou mal? Brecht chegou a dizer que Galy Gay é um sábio e que é o homem novo. Mas disse também que há bons e maus colectivos. E talvez esteja aí a parte mais delicada do problema. Galy Gay percebeu que há mais mundo e que o mundo muda. É fundamental. Aprendeu que “somos muitos muitos mil”. Aprendeu as regras do colectivo em que se integrou. Mas não as escolheu nem inventou. E talvez não tenha percebido, ou percebeu para seu exclusivo bem(?), (e mal dos outros?), que as regras que aprendeu eram as que têm regido o mundo contra o homem, as das relações de poder, as da exploração do homem pelo homem. Ao longo da peça são afinal essas relações que se escalpelizam em múltiplos diálogos, múltiplas cenas numa complexa construção tão filosófica como musical. Nenhuma fraternidade. Nenhuma liberdade? Toda a igualdade? O que está em julgamento não será a sua desumanização? E GalyGay terá percebido? Terá mesmo pensado que na lei da selva ou se come ou se é comido? Galy Gay podia escolher? Haverá alienação ou desespero na transformação final de Galy Gay? Terá pensado até ao fim? E terá feito as verdadeiras perguntas que já ninguém faz, as que um filho fazia ao pai num sketch cómico de Karl Valentin, amigo de Brecht?: “Mas atão, porque é qu’andam sempre em guerra?” Quem tem a culpa das guerras? (Deduz a certa altura o filho: “Atão é a aldrabice que tem culpa das guerras.” Diz o pai: “Pois, pois, é isso mesmo e essa aldrabice chama-se capitalismo internacional.” E diz o filho: “E atão não se pode exterminá-lo?”) Galy Gay percebeu porque havia um inimigo quando se viu a caminho de uma guerra dentro de um combóio que nunca pára e de que ninguém se pode apear?

Este teatro em tudo se afasta das leis da nossa selva. Este teatro não é um produto cultural. É um trabalho. Um trabalho nosso e um trabalho para o espectador. Para gente que se divirta a pensar. Aí fica para quem quiser. Raras vezes no trabalho desta companhia se sentiu tanto o que é a dramaturgia. Cada momento da peça, cada gesto, cada entoação, cada objecto no palco, cada efeito de luz, nos pediu um pensamento e nos exigiu uma decisão. Concreta. Detalhada. Sem medo nem cautelas. A responsabilidade que entregamos à sala exigiu-nos a nós outro trabalho. Talvez o da chamada “distanciação”. Representar de outra maneira. Longe da identificação emotiva com as personagens a que nos vamos habituando como arte de bem representar. Não sei se conseguimos. Tratava-se de não vender espectáculo, de não seduzir, de não impôr nenhuma opinião. Deixar campo de liberdade ao espectador. Sabemos que representar um texto assim é propor ao espectador um pensamento e é estar em cena com a responsabilidade que aos outros pedimos. Raras vezes também a criação de um espectáculo nesta companhia foi tanto um trabalho colectivo. O que ficou em cena é neste caso muito mais que noutros, o resultado de muito trabalho em comum, sem relações de poder e com muitas responsabilidades de muita gente, é o resultado de muitas pequenas e grandes dúvidas e ideias de cada um, para nossa alegria. Soubemos o que é um grupo a trabalhar. E um texto genial. Não é esta a lei da selva.

Contámos com muitos amigos: o João Paulo Santos porque connosco trabalhou a música e adaptou connosco os textos das canções e trouxe o pianista NunoLopes; o António Conde que completou e adaptou a este espectáculo a sua tradução da peça; a Vera San Payo Lemos que nos ajudou na comparação das versões; o Luís Varela que nos pôs à disposição o material da sua encenação para o Cendrev; o Vasco Pimentel que deu dois ou três palpites para o som. O grupo ficou maior.

E não resistimos à insensatez de integrar num espectáculo desmedido o “entremês” que, num tom diferente da peça, Brecht escreveu “para ser representado no foyer”: A Cria de Elefante. Aí é do próprio teatro que se fala a brincar, com uma ironia de que estamos esquecidos. Fala-se da invenção e defesa de um novo teatro. Fala-se a brincar, com alegria, da sua relação com a vida. Neste teatro da História lembrámo-nos de Müller (não está perto aANATOMIA TITO?), lembrámo-nos de Bond (não está perto a GRANDE PAZ?), e de Shakespeare (não é essa a grande matriz?). Gostamos deste ofício. Dá-nos prazer. E falamos no plural. Acreditam?

Luis Miguel Cintra

A MÚSICA

Também a música de Mann ist Mann tem uma história complicada. À medida que o texto ia conhecendo novas versões também a música para ele escrita ia mudando. Quando a peça estreou em 1926 sabemos que incluía alguns momentos de Jazz – ou o que se julgava ser Jazz – executados pela banda formada pelas três filhas da Viúva Begbick. O tema da canção Mann ist Mannfora composto pelo próprio Brecht. Em 1927 Edmund Meisel escreveu a música para as canções que então figuravam na peça. Sabemos que a partitura não agradou a Brecht, mas não nos é possível saber mais sobre ela pois desapareceu durante a II Guerra. Em 1930 Hans Eisler era contactado para escrever a música da peça. Porém foi Kurt Weill quem acabou por compor os números cantados em 1931 nas representações de Berlim. Também este trabalho se perdeu. Weill terá composto, além das canções, alguns interlúdios orquestrais que serviriam as mudanças de cena. O seu estatuto de “compositor oficial” permitiu também que ele sugerisse a inclusão de algumas canções de sucesso retiradas de outras obras de Brecht como o Alabama-Song daMahagonny, Mandelay-Song do Happy End e o Kanonen-Song da Ópera dos Três Vinténs. Finalmente Paul Dessau escreveria a música para a última versão da peça. São essas três canções que utilizamos neste espectáculo.

A Canção do rio das coisas aparece várias vezes ao longo do espectáculo e é formada por apenas dois acordes que acompanham a linha melódica, processo muito característico de Dessau que permite uma fácil utilização do material musical para acompanhamento de algumas falas da Viúva Begbick. A Canção do Bar da Viúva Begbick é uma canção estrófica, de ritmos fortemente sincopados, a que a harmonização em acordes de séptima confere um carácter rude e agressivo. Para a canção Um Homem é um Homem Dessau utilizou quase sem alterações o tema composto por Brecht em 1926, mas retirou-lhe toda a facilidade da sua harmonização circense criando harmonias distorcidas absolutamente enquadradas no ambiente do texto.

Para as mudanças de cena foram utilizados fragmentos destas três canções. O carácter absurdo da Cria do Elefante levou-nos a utilizar a harmonização original da melodia de Brecht Mann ist Mann provavelmente realizado por Meisel.

João Paulo Santos